ベテランマーケターが老舗企業を改革した方法

公開日 2025/05/22

パーソナライズはもはやマーケティングの常識と言ってよいが、実際に企業のやり方を改めるとなれば、さまざまな課題があらわれる。現場と経営、部署と部署の間で、日々奮闘しているマーケターは多いだろう。

そんな状況を打開するヒントを得るため、trine株式会社代表の大村寛子氏、トレジャーデータExecutive Fellowの石井龍夫に取材。マス広告全盛だった日本の製造業で、Treasure Data CDPを活用し、マーケティングを変革した二人だ。

マーケティング改革に欠かせなかったCDP

大村氏は楽器、オーディオ機器メーカーのヤマハに新卒で入社し32年間勤務。「IT部門から商品企画、ブランド立ち上げ、営業と、製造業の主なファンクションを一通り経験した」(大村氏)。

そんな大村氏が改革のため行ったのが、事業部門ごとに行われていたマーケティングを、全社的に統一する組織の立ち上げだ。マーケティング、広報、プロダクトデザインを統括し、2019年からは同社初の女性役員をつとめた。

大村寛子

trine株式会社 代表取締役

野原グループ株式会社 社外取締役

一般社団法人マーケティングギルドコミュニティ シニアマーケター

森ビルARCHインキュベーションセンター メンター

株式会社ナレッジピース エグゼクティブアドバイザー

新卒でヤマハ(株)入社。IT部門、製造部門を経て電子楽器の商品企画・開発、鍵盤楽器営業等を担当した後、2018年にヤマハで初となるマーケティング全社部門を立ち上げる。

2019年執行役員就任。マーケティング、広報、デザイン部門を統括すると共に新規事業担当役員も兼任。

2024年ブランドコンサルティングを主とするtrine株式会社設立、金融、IT、スタートアップ等へのブランディング・マーケティング、新規事業開発支援、地方創生PR、セミナー・講演等を行う。

石井は、消費財メーカーの花王で、営業、マーケティングを経験し、ブランドマネージャーを歴任。海外でのデジタルマーケティングも担当した。データの重要性を認識し、複数の事業部門を横断的に支援するデジタルマーケティングセンターを立ち上げる。「洗濯洗剤で行った施策の知見を、化粧品に活用するようなセンターオブエクセレンス(CoE)の部門。効率的にノウハウを蓄積し、全体としてブランドを強化する狙い」(石井氏)。2017年に花王を退職し、現在はトレジャーデータをはじめ、複数のIT企業の顧問や役員をつとめている。

石井龍夫

トレジャーデータ株式会社

エグゼクティブフェロー

日本マーケティング協会マーケティングマイスター

広告電通賞ブランドエクスペリエンス部門審査委員長

日本アドバタイザーズ協会デジタルメディア委員

早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師

1980年花王入社、販売部門経験後、事業部門でブランドマーケティング業務に14年携わり、メリーズ・ロリエ・ビオレなど花王の主要ブランドのブランドマネージャーを歴任。

2003年以降、web作成部長、花王クリエーティブハウス代表取締役社長を経てデジタルマーケティング活動を統括。

現在は、複数のマーケティングやIT関連企業の役員及び顧問として日本の大手企業のデジタル活用支援に携わっている。

ふたりに共通するのは、会社員時代に決裁者としてTreasure Data CDPを導入したことだ。それぞれにCDP導入の経緯を聞いた。

「楽器というニッチな領域では、マスに対して大量の広告を投下するのではなく、お客様一人ひとりとのきめ細かいコミュニケーションが必要だと考えていました」と、大村氏はマーケティング全社部門立ち上げ当時を振り返る。

ヤマハは2019年、「お客さまが個性、感性、創造性を発揮し、自ら一歩踏み出す勇気や情熱を後押しする存在でありたい」という想いを込めて、ブランドプロミス「Make Waves」を策定した。その一環として、マーケティングをモノ売りから体験の提供へ転換することが、重要なテーマだったのだ。

耐久消費財である楽器は、買い替えサイクルが数年から10年以上におよび、その間のブランド体験(コミュニケーション)が極めて重要だと、大村氏は考えた。「ライフタイムを通して連続性のある体験を担保するという目的に、CDPの概念がフィットした」。

Treasure Data CDPを選んだのは、先行導入していた兄弟会社のヤマハ発動機が、「太鼓判を押した」ことがきっかけだった。コミュニケーションを重ねる中でも「CDPの手段ありきではなく、戦略面から提案してくれた」(大村氏)と、導入を決めた。

一方石井は、花王中興の祖とされる丸田芳郎氏との会話を振り返った。「良いものはひとつなんだよ」と、丸田氏はという。大多数に共通する課題を発見し、解決する商品を作り、マス広告と大量陳列で売るのが、花王のビジネスモデルだった。

しかし、21世紀に入ると、かつての強みが力を失っていく。

デジタルのコミュニケーションが普及し、顧客は大量の情報を手にした。すると、「みんなと同じ商品はおもしろくない」「ライフスタイルに合った商品がほしい」と考えるようになる。「良いものはひとつではなくなってしまった」(石井)のだ。

ブランドは、顧客それぞれの理解を深める必要に迫られる。そのために欠かせないのが、データだ。

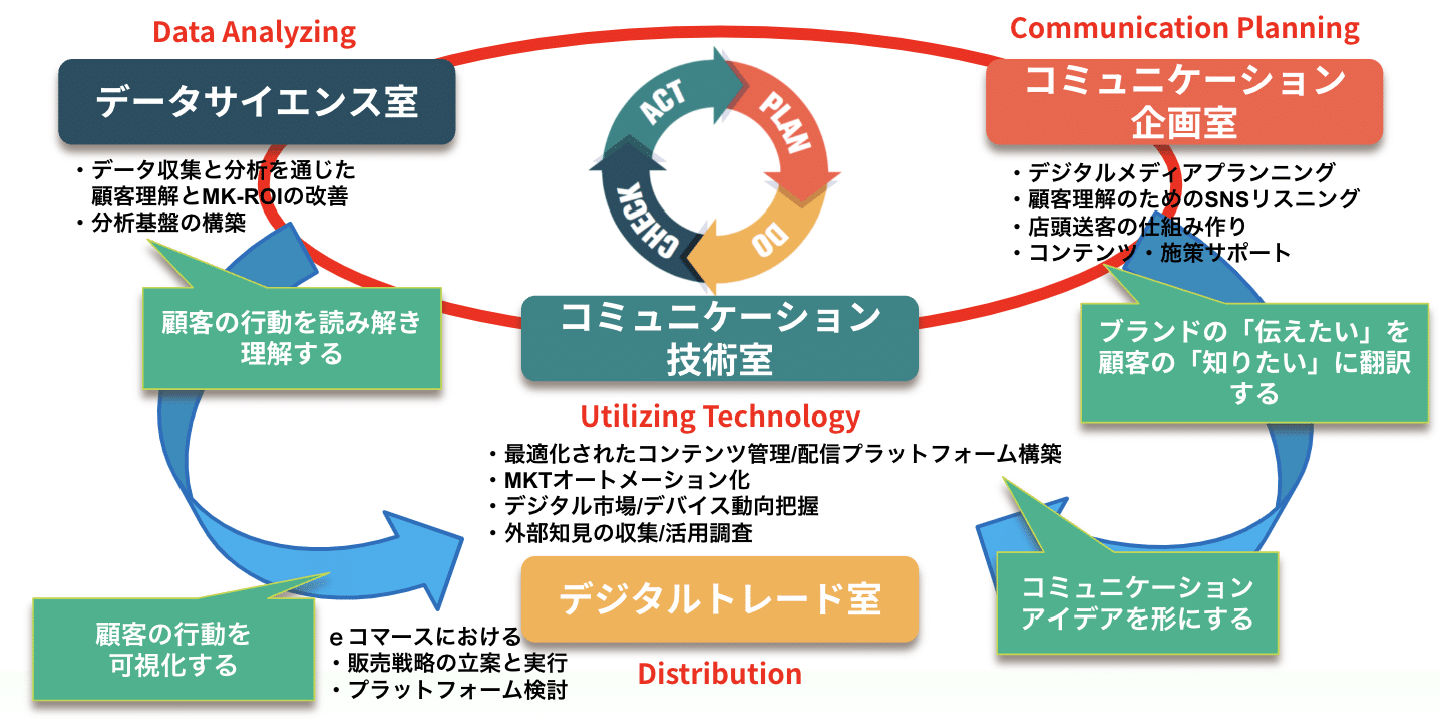

石井は、自身が設立したデジタルマーケティングセンターの中に、チャネル横断でデータを収集し、顧客理解を進めるデータサイエンス室をつくった。さらに、デジタル上の顧客接点を担うコミュニケーション企画室、そのためのウェブやアプリの開発を担うコミュニケーション技術室、AmazonをはじめECプラットフォームを担当するデジタルトレード室を組織し、連携してデータを活用する。

デジタルマーケティングセンターの組織と役割

こうした運用には、すでに導入していたDMPでは限界があった。社内には部門最適化されたシステムが乱立し、データ・ベースの形式もバラバラ。これらを統合するため、CDPのなかでも豊富なコネクタを搭載するTreasure Data CDPを選択した。

さらに「大事なのはデータをトレンドで見ていくこと」と石井。最終的な購買に至るまでに、Webやアプリでどんな接点があったのか。マーケターが一連のプロセスを理解できるツールを求めていたという。

CDPで明らかになった日本企業の課題

では、CDPの導入により、現場にはどんな変化があったのか?

大村氏は「課題の連続だった」と言う。顧客データの基盤を整えたあと、一体何を分析するのか? 本来は戦略ベースで考えなければならないが、システムの構築など手段が目的化するケースがあったという。

また、前述の通り会社としては、モノ売りから体験重視(プロダクトオリエンテッドからサービスオリエンテッド)への転換を掲げたが、組織が十分に対応できていない実態が浮き彫りになった。

大村氏はCDPの活用を通して、日本の製造業が変わっていくことの難しさを実感することになる。それは大村氏にとってポジティブな体験でもあり、trineの起業にもつながっている。

こうした大村氏の言葉をきっかけに、石井は当時の上司との会話を振り返る。デジタルマーケティングのメリットを聞かれたので、石井氏は「ターゲティングできる」と答えると、「マス広告はターゲット以外も買ってくれるから大きな売上ができる。ターゲティングは売上を小さくする」と返されたという。

顧客が触れる情報量がデジタル時代前後で圧倒的に異なる、という前提が共有されなければ、デジタルマーケティングへの理解は難しいのかもしれない。だが、これに対する石井の回答は本質を突いている。

「例えば洗濯洗剤でも、顧客が買う理由は、洗浄力、消臭効果、節水などさまざま。顧客それぞれに最適なメッセージを届けることで、本来の目的に従って商品を買ってもらえる」

石井の言う「ターゲティング」とは、マスに対し一斉にメッセージを送ることを止めるだけで、必ずしも総量としてマーケットを狭めるわけではない。もし個別最適化した情報を伝えて売上が下がることがあるなら、それは顧客本位の正しいあり方。ブランド側が顧客に対応する方法を考えれば良い。

石井の考え方は、花王が掲げる「スモールマス」につながる。難しい消費財のパーソナライズマーケティングにおいて、「既存のマスより小さいながらも一定のボリュームを持つ消費者のグループに、それぞれに合った商品を提供する」というコンセプト。マスマーケティングでひとつの大ブランドに顧客を集約するのではなく、コミュニケーションと商品開発を細分化し、顧客のニーズに応えていく。

マスマーケティングから花王独自の「スモールマス」のターゲティングへ。大きな方向性のなかで、Treasure Data CDPによるデータ活用が生かされた。

加えて石井は、運用面での問題を挙げた。

本来分析はマーケターのハンドリングで行われるべきだが、実際の運用ではデータサイエンティストの裁量が、作業の優先順位に影響を及ぼすことがあった。組織として目的に最適化する必要があると、注意喚起した。

AIはマーケターをどう変えるのか?

マーケターとしての視座を共有したところで、ふたりの対話はより大局的なテーマに移る。

「日本のマーケターに必要なことは?」との問いかけに対し、石井は「最大の課題は日本の市場が小さくなること」と答えた。2050年代には、日本の人口が1億人を下回るという予測の中で、国内売上の減少は避けられない。日本のマーケティングは、海外へ向くべきだというのが、石井の主張だ。

言語も文化も多様な顧客に向き合うには、顧客像の理解と、パーソナライズしたマーケティングのスキルやノウハウが求められる。「日本ほどマスマーケティングがうまく機能してきた国はない(海外で日本のやり方はうまくいかない)」と石井は指摘する。

現にトレジャーデータは、グローバル企業でパーソナライズが高度に進行していることを、クライアントワークの中で目の当たりにしている。ひとりの顧客の朝と夕方の感情の変化まで考慮するなど、これまでと次元の違う緻密さでマーケティングを設計するケースも増えている。

もはや、従来のリサーチや予測の手法では対応できない。リアルタイムで多角的にデータを収集・分析し、顧客に寄り添う必要があるのだ。

大村氏は、データの重要性に同意したうえで、AI時代のマーケティングに話を進めた。AIによりマーケターの仕事は、多くが自動化される。そんななかで、「AIではなく人間ができることは、文化的な背景や社会に対する意義を理解し、考えることだ」と、大村氏は指摘する。 ミッション、パーパスに従い、企業活動を通して世の中にどんなインパクトを与えていくか。マーケティングの枠にとらわれず、柔軟に考えていく必要があるという。

そのために、大村氏が重視するのが「感受性」。AIの活用で仕事から手が離れた分、人と会う、旅に出るといった体験の蓄積が可能になる。そこで育まれた個人の感受性が、マーケターの仕事にもつながっていく。

さらに石井は「AIの役割は中抜きだ」と補足する。人間がスタートとゴールを定義すれば、その間の手段はAIが代替してくれる。マーケティングにおけるスタートとは顧客理解、ゴールは顧客創造だ。

「自社とお客様の状況を、正しく視野にとらえられれば、変えるべきこと、解決するべきことがわかる。これはマーケターがやらなくてはいけない。そのあとは、AIが回答を返してくれるだろう」(石井)。

ここで興味深いのは、大村氏、石井がともに、自ら立ち上げた部門横断のマーケティング部門が、「AIにより必要なくなる」としていることだ。

「データが民主化されることで、会社全体の顧客への向き合い方が変わる」と石井。CDPによって全部門のデータが整理され、AIがその活用を支援すれば、一人ひとりの人材がそれぞれの現場で、自ら考えて高度なマーケティングを実践できるようになる。

トレジャーデータが、2024年にリリースした「AI Agent Foundry」は、まさにデータの民主化を進める新機能だ。AIのアシストで自然言語でCDPのデータ分析が可能になる。SQLのスキルを持たない人材が、より直接的に関われるようになるため、幅広い視点から顧客理解を進めることができる。

数字の先にある人間性

締めくくりに、現場のマーケターが直面するリアルな課題について、ふたりのアドバイスを聞いた。テーマは、「決裁者から、マーケティング施策の承認をどう取るか」。

「ROIの証明は絶対に必要。そのうえで、熱意やエネルギーで信じさせてくれれば、お金を出す気持ちになる」と大村氏。石井は「売上を上げることは必要だが、マーケターが関与できる部分は限られている」と理解を示した。

ただし、マーケティングコストの削減など、最終的な利益の創出に関しては、マーケターの責任範囲で実現できることが多い。利益を示したうえで「目を輝かせながら説得してほしい」と、石井はアドバイスした。

先進的なテクノロジーを活用し、日本のマーケティングを牽引してきたふたりが、最後に「熱意」を強調したのは興味深い。特に大村氏は、今後の人材育成について「非認知能力(協調性ややり抜く力など、テストで数値化できない能力)が求められる」とも語っており、コミュニケーションを重視するスタンスが見て取れる。

石井が指摘した顧客理解、顧客創造も、人間同士の関わりであることに違いはない。データとAIでマーケティングを突き詰めた先には、マーケター本人の個性や想像力の発揮される余地がある。テクノロジーが進展するほどに、業務スキルで定義できない人間性が問われていく。