AI・データ活用で抜本的経営改革を。みずほフィナンシャルグループ CDO 上ノ山信宏氏が語る日本再興の鍵

公開日 2025/07/24

生成AIやビッグデータの進化は、企業の業務を着実に効率化しつつある。しかし、いま本質的に問われているのは、その先にある「構造的な変革」が成し遂げられるかどうかだ。AIやデータを単なる技術導入にとどめず、いかに組織の思考や仕組みに根づかせ、産業やビジネスの姿そのものを見直していくかが求められている。

その実現に向けて鍵を握るのが、大企業が持つ資本・人材と、スタートアップがもたらすスピードとテクノロジーの連携だ。

このテーマを軸に、トレジャーデータ創業者・取締役会長の芳川裕誠が聞き手となり、みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グループCDOの上ノ山信宏氏と対話を重ねた。上ノ山氏の言葉からは、みずほフィナンシャルグループが進めるAIとデータ活用の取り組みと、産業構造の再設計に向けた展望が浮かび上がってきた。

みずほフィナンシャルグループ

執行役常務 グループCDO

上ノ山 信宏

1991年に東京大学工学部を卒業後、日本興業銀行(現みずほ銀行)に入行。2017年にはみずほ銀行の営業第九部長に就任、翌年の2018年には、みずほフィナンシャルグループの取締役会室長に就任。

2021年には同グループの取締役兼執行役グループCHRO(最高人事責任者)に就き、経営陣の一員として人事戦略を統括。2024年にはその役割にグループCDO(最高デジタル責任者)も加わり、人事とデジタル戦略の両面でグループの変革を牽引。2025年に現職に就任し、みずほフィナンシャルグループの経営において中核的な役割を担う。

Treasure Data, Inc.

Executive Chairman & Co-Founder

芳川 裕誠

Red Hatでのエンジニア経験を経て、三井物産のベンチャー投資部門に携わった後、2011年にシリコンバレーでTreasure Dataを創業し、CEOとして企業を急成長させる。

2018年にはarmに買収され、その後、Armの経営陣として活躍し、現在はTreasure Dataの会長職を務める。

AI活用プロジェクト400件超、みずほのAI導入の現在地

みずほフィナンシャルグループでは現在、AIや機械学習を活用したプロジェクトが全社で約400件に上り、業務のさまざまな場面で導入が進んでいる。AIやデータ活用が「一部の先端技術」ではなく、現場の日常業務に入り込み、着実な変化をもたらしつつある。みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グループCDOの上ノ山信宏氏によると、以下のような取り組みが展開されているという。

- Wiz Search:膨大な事務手続きのマニュアルをデータベースに格納し、顧客からの質問に対して、関連性の高い情報を表示する。現在は、回答の精度向上を目指して開発を進めている。

- Wiz Create:生成AIを活用し、会議や営業活動時の議事録を自動で作成。議事録作成の時間短縮だけでなく、議論の質向上や営業活動の効率化にも寄与している。

- Wiz Chatラボ:みずほ版ChatGPTである「Wiz Chat」の活用事例を創出する企画。全国の営業拠点の有志メンバーがプロンプトのテンプレートを開発。営業部門を中心に自発的に参加するメンバーが増え、自らの業務に即した使い方を模索するなど、社内にAI活用文化が芽生える機会となっている。

- AiHawk Filter:監査業務の効率化に貢献する生成AIツール。PoCでは、コンプライアンスなど、メールのチェックにかかる業務時間を約65%削減する効果も確認されている。

- コンタクトセンターのAI導入:生成AIを活用したコンタクトセンターでは、会話分析に基づき、マニュアルやFAQなどをオペレーターの画面に表示。また、応対内容がAIにより自動でテキスト化・要約され、リアル店舗やネットバンキングなど複数のチャネルで情報がシームレスに連携できるようにしている。

マーケティング領域も、データ活用の進展とともに大きく変化している。顧客の行動データに基づいたターゲティングや効果測定が当たり前となり、銀行のビジネスにおいても精緻なアプローチが求められるようになっている。上ノ山氏は、次のように語る。

「かつて多くの銀行では、『駅前に支店を構えれば、お客様が自然に集まる』という立地依存の発想が主流で、マーケティングという概念そのものがほとんど存在していませんでした。しかし今では、データに基づくマーケティングが当たり前になっています。私たちもトレジャーデータの支援も受けながら、2024年10月に広告配信とデータ分析を組み合わせた法人向けの新サービスを開始するなど、従来の金融業の枠を超えた取り組みにも、積極的に挑戦しています」(上ノ山氏)

こうした変化を支えているのが、人材育成の取り組みだ。たとえば、データ活用の機運を高めるために実施された社内コンペ「データサイエンス・チャレンジ」には、プログラミング未経験者を含む約1000人の社員が参加。最終的に約400人が完遂し、実務と結びついたAI活用の芽が着実に育ちつつある。

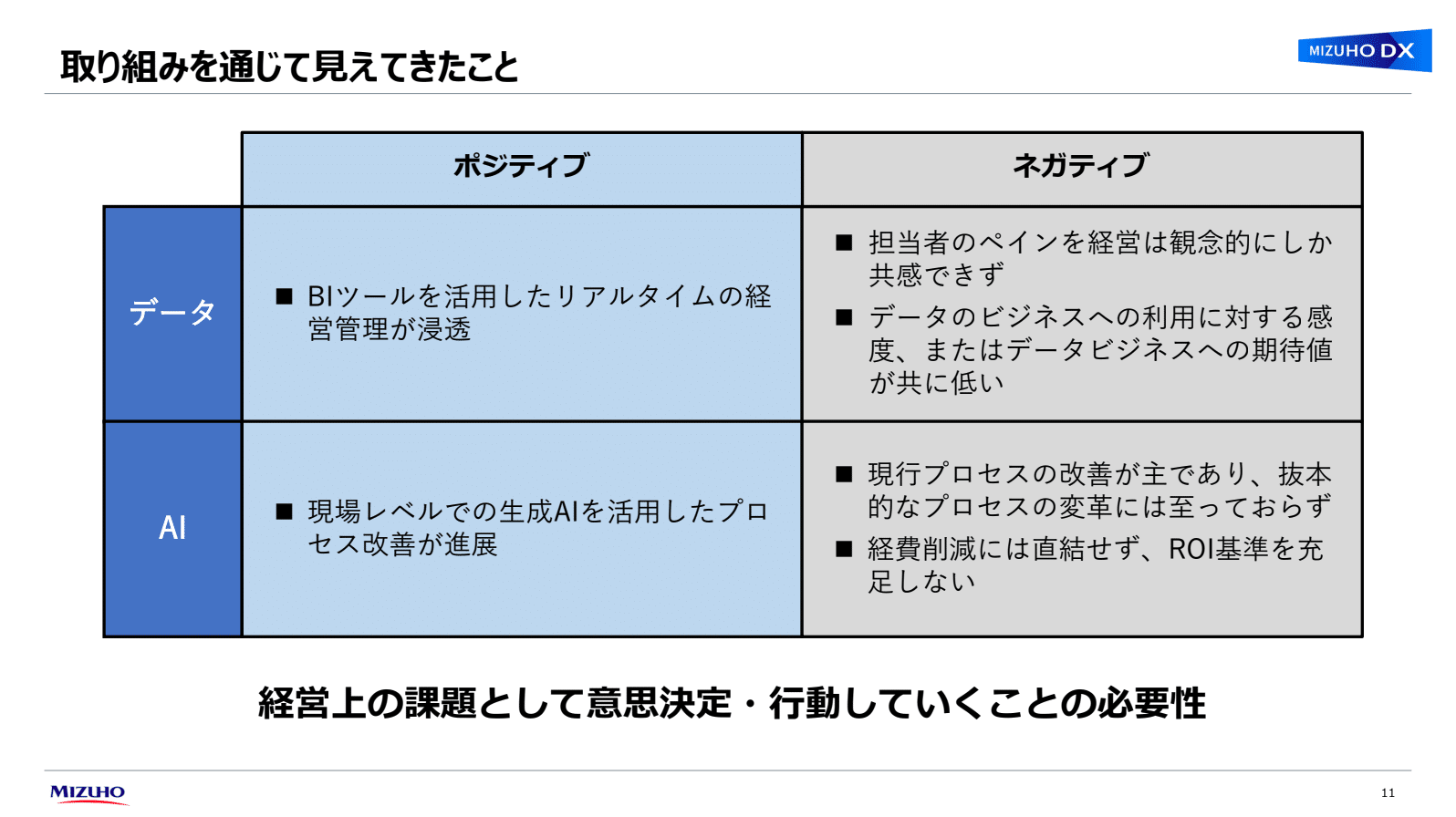

上ノ山氏は、これらの取り組みを「現場主導の改善」として評価する一方で、真の改革には至っていないという課題も率直に語った。2年間の試行錯誤を経て、見えてきたのは次のような課題だ。

「生成AIが登場してからの2年で、現場では多くのプロジェクトが立ち上がり、一定の成果は出てきました。ただ、実際にデータを扱っているのは現場であって、経営層がその現場感を十分に持てているとは言い難いのが現状です。AIで業務の一部は効率化されても、全体を見ると、別のところで滞りが生まれている。つまり、部分的な改善にはなっていても、構造が変わるような『改革』には至っていません。これからは、AIやデータを活かしてオペレーショナルモデルそのものを見直し、サービスの『質的な改善』につなげていく必要があると感じています」(上ノ山氏)

効率化の先を見据えた「改革の鍵」はどこにある?

こうした現場発の取り組みを重ねながらも、AI・データ活用が真の「改革」へと昇華するために、何が求められるのか。トレジャーデータ創業者・取締役会長の芳川裕誠は、次のように語る。

「ビッグデータは顧客や市場を『より深く理解する』ためのもので、既存業務の上に積み重なるアドオンでした。しかしAIは、業務プロセスそのものに介入し、ビジネス構造を変える力を持っています。特に金融業では、与信判断や文書作成、顧客対応などが自動化されれば、業務の在り方も人員構成も大きく変わっていくでしょう」(芳川)

芳川が「こうした変化を、現場の行員たちはどう受け止めているのか」と問うと、上ノ山氏は、次のように応じる。

「現場が感じる生産性の向上とは、煩雑な作業から解放されることです。一方、企業が求めるのは全体最適。この2つにはギャップがあります。AI導入が部分最適にとどまり、全体のプロセス改善に至らないケースも少なくありません。むしろ問われているのは、業務全体をどう再設計し、オペレーショナルモデルそのものを見直していくか。そこに、AI活用の本当の価値があると考えています」(上ノ山氏)

さらに上ノ山氏は、AIの進化が金融業の本質にも変化をもたらす可能性に言及する。

「マニュアル的な業務はAIに置き換わっていきますが、それは顧客も専門的サービスをAIから受けられることを意味します。つまり、銀行と顧客との情報の非対称性を前提にしてきたビジネスモデルが揺らぎつつあるのです。だからこそ、我々は『インテリジェンス・ハブ』として、判断力や未来予測力を武器に、新たな価値を創出する存在へと進化していかなければならないと考えています。今はまさに、その転換点にいます」(上ノ山氏)

この見解に対し、芳川も「AI時代には『プロセスを構想する力』こそが競争力になる」と強調する。AIが処理を担う時代において、何をどう組み合わせ、どのように構築するかという構想力こそが、企業の未来を左右すると語る。

スタートアップと大企業がともに生む新たな価値

AIやデータ活用が進む現在、次に日本に求められているのは、テクノロジーを起点とした産業構造の再設計である。その推進力となるのが、スタートアップと大企業が互いの強みを掛け合わせる「オープンイノベーション」になる。芳川は、日本経済が直面する現実について、次のように語る。

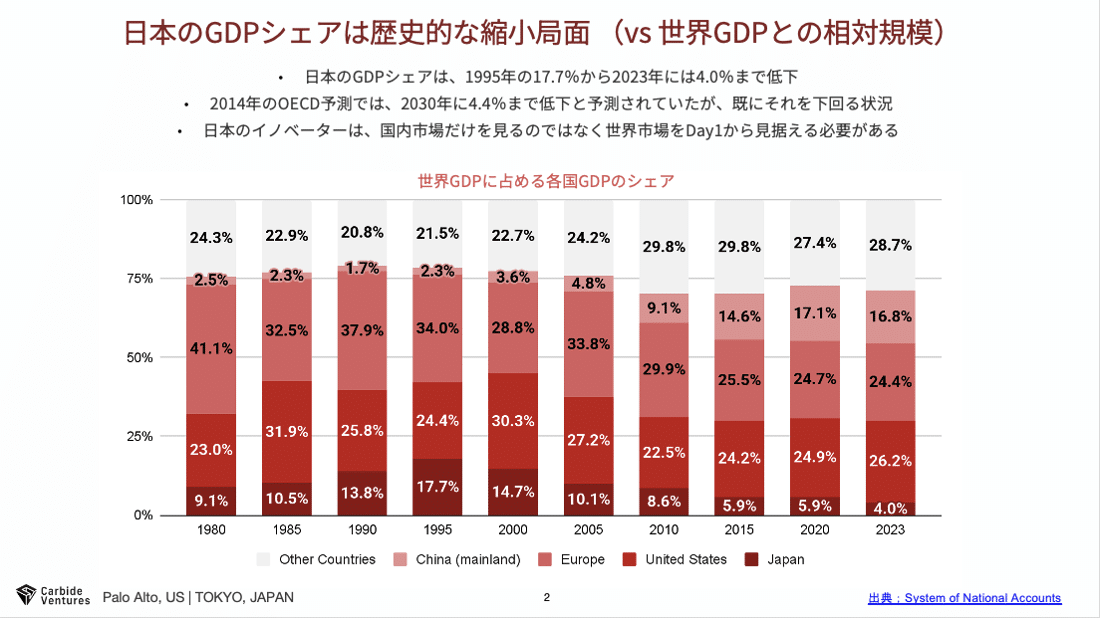

「かつて日本は、内需が非常に大きく、世界の市場の5分の1が日本にあったという時代もありました。しかし今や、グローバルへの進出が避けられない状況です。しかし、ソフトウェアやインターネット分野で日本発の世界的企業はほとんど見当たりません。1995年に世界GDPの17.7%を占めていた日本は、2024年には3.0%まで後退しています。この状況に強い危機感を持っています」(芳川)

その背景には、変化に対する行動の遅れがある。芳川は「Digital Darwinism is unkind to those who wait.(デジタル時代の進化は、待っている者に優しくない)」と、迅速な意思決定と行動力こそが競争力を生むと説く。また、日本企業の成長エンジンとしての役割分担についても、次のように明言する。

「0→1の革新はスタートアップ企業が担い、1→10、10→100へとスケールさせるのは大企業の役目です。この補完関係こそが、日本再興の糸口になるはずです」(芳川)

特に日本の大企業は、ものづくりの精度や徹底した品質管理、そして信頼という強みを持つ。そこにスタートアップのテクノロジーやスピードを掛け合わせれば、創業当初からグローバル市場を視野に入れた展開も現実味を帯びてくる。

「オープンイノベーション」が日本を次のステージへ導く

上ノ山氏も、オープンイノベーションの意義に強く共感している。このような構想の実践例が、みずほフィナンシャルグループの次世代のビジネスモデル創出を目的とするインキュベーション企業のBlue Labだ。AIなどの先端技術を活用しながら、新たなビジネスモデルの創出や事業化を支援している。スタートアップの柔軟な発想を、金融という成熟した産業にどう融合させるかが焦点となっている。

また、それは、みずほフィナンシャルグループが受け継いできた「産業を支える金融」としての使命でもあると上ノ山氏は続ける。

「日本の銀行は、明治維新後の富国強兵・殖産興業の流れのなかで誕生しました。資本が不足する中で、未来に賭ける企業に資金を供給し、共に成長してきました。つまり、金融は本来、挑戦する企業の背中を押す存在なのです」(上ノ山氏)

みずほフィナンシャルグループは、第一勧業銀行・富士銀行・日本興業銀行という、産業を支えた3行の統合によって生まれた。その歴史的背景からも、大企業とスタートアップの橋渡しを担う責任は大きいと語る。

「自己批判も込めて言えば、スモールIPOで満足するのではなく、本当に支えるべきは、トレジャーデータのように、グローバルに挑む企業です。そうした企業を、私たちの資本やネットワークで後押ししていきたいと考えています」(上ノ山氏)

日本が再び成長軌道に乗るためには、スタートアップの革新性と、大企業の力をいかに接続できるか。それが未来を左右する本質的な問いとなっている。