マンション分譲など不動産事業を軸に、連結で年間1,900億円を売り上げるMIRARTHホールディングス。2022年に創業50周年を迎え、持株会社体制へと体制変更するとともに、株式会社タカラレーベンから称号を変更した。

MIRARTH(ミラース)とはMirai(未来)とEarth(地球)を組み合わせた社名で、不動産総合デベロッパーの枠を超えて、未来環境デザイン企業へ進化させていくとの思いが込められているという。そのなかで安田健氏は、グループのDXを主導する執行役員として、社内改革を進めている。

昨今の環境の中で重視するのは、AIとの協働によるDXの推進だ。安田氏が語るTreasure Data CDPとAIエージェントファウンドリーの活用事例には、組織が「DXの壁」を乗り越えるための貴重なヒントが詰まっていた。

不動産業界独特のマーケティングとは

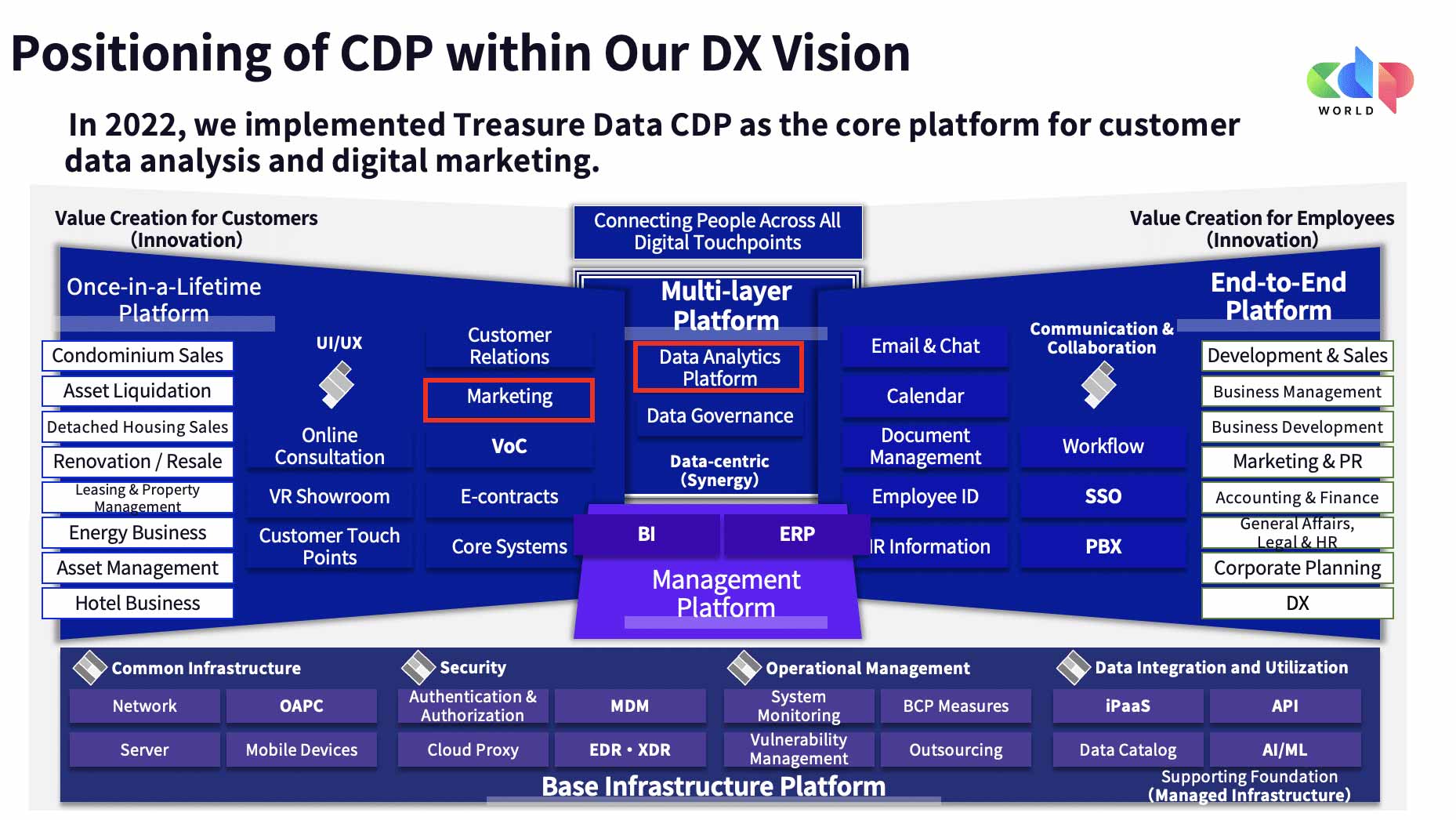

同社は現在、「デジタルプラットフォーム構想」を立ち上げ、顧客価値の創造、企業価値の変革、データ、経営など、各領域にシステムを整備している。Treasure Data CDPはその一環として、マーケティングおよびデータ分析基盤を構築するため、2022年に導入された。

安田氏は、DXの具体的なプロセスに踏み込む前に、同社が取り組む不動産マーケティングの実情について、3つのポイントで解説してくれた。

「小売や製造業とは違ったマーケティングの考え方がある」として、ひとつめのポイントに挙げたのは「マス広告中心のプロモーション」だ。同社が扱う分譲マンションの購買は、ふつう一生に何度も行われるものではない。投資向け物件やセカンドハウスの検討はレアケースで、基本的には「1人1回の買い物」なのだ。そのため、マーケティングでは幅広い消費者へリーチすることが重視され、マス広告への依存度が高いという。

2つめのポイントは、「モデルルームへの集客がゴール」になること。現状で住宅のEコマースやリモート営業は一般的ではなく、販売のプロセスでは必ず対面営業を行う。マーケティング部門としては、その機会を最大化することがミッションなのだ。

3つめは、「マーケティングが二の次にされる傾向」だ。「良い場所に良い建物を建てれば売れる」が不動産のセオリーであり、どんなに優れたマーケティングや営業を行っても、場所が悪ければ販売は難しい。ビジネスの根幹は土地の仕入れであり、マーケティングの優先度は必ずしも高くないのだ。

とはいえ、ライフステージに適した物件を渡り歩きながら、持ち家を持たずに暮らす人が増えるなど、市場の状況は変化している。「顧客の分析を高度化させ、顧客を軸としたマーケティング、セールス、商品開発をしていかなければならない」と安田氏は展望する。

「DXの壁」と「CDPの壁」

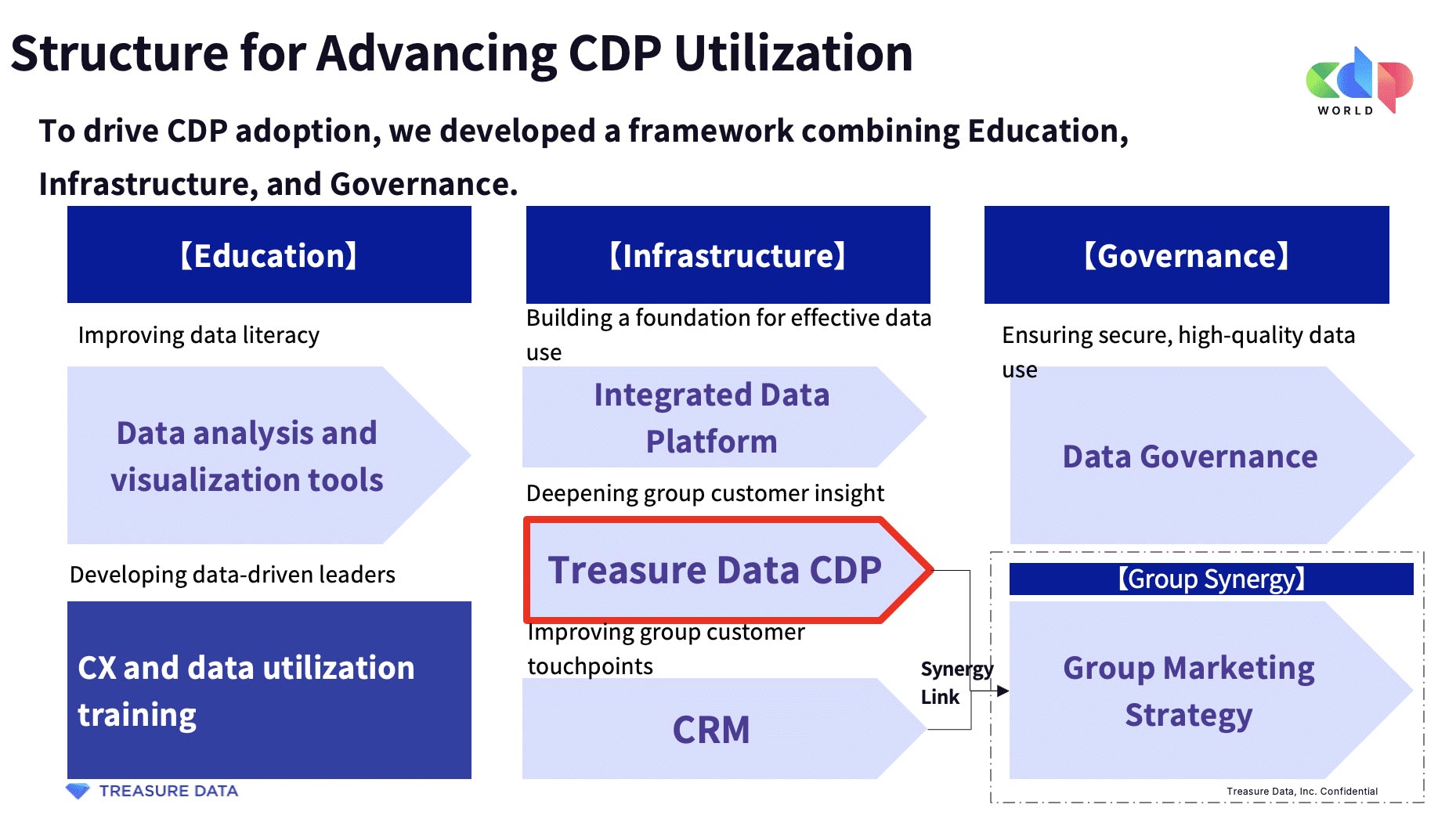

そのうえで安田氏は、同社のDXを「基盤」「教育」「ガバナンス」の3領域に分けて整理する。

「基盤」とは、CDPが担う顧客データ基盤を中心に、その周辺に位置づけられるシステム群を指す。具体的には、営業活動を取りまとめるCRMや、グループ内に散在するデータを統合・分析するための統合データ基盤の整備がこれにあたる。

基盤を活用するのは人材であり、人材を活かすためには教育が欠かせない。DXに関する啓発やデータ活用の研修に加え、データを可視化し、実際の分析業務を支えるBIツールの整備も進めている。

さらに、グループ会社ごとに個別管理されているデータを、ホールディングスとして統合し、グループシナジーを最大化することも重要な課題だ。前提となるのがデータガバナンスであり、データ収集に関する規約やポリシー、システム開発や入力形式、アクセス権限などについて、統一したルールづくりが求められる。

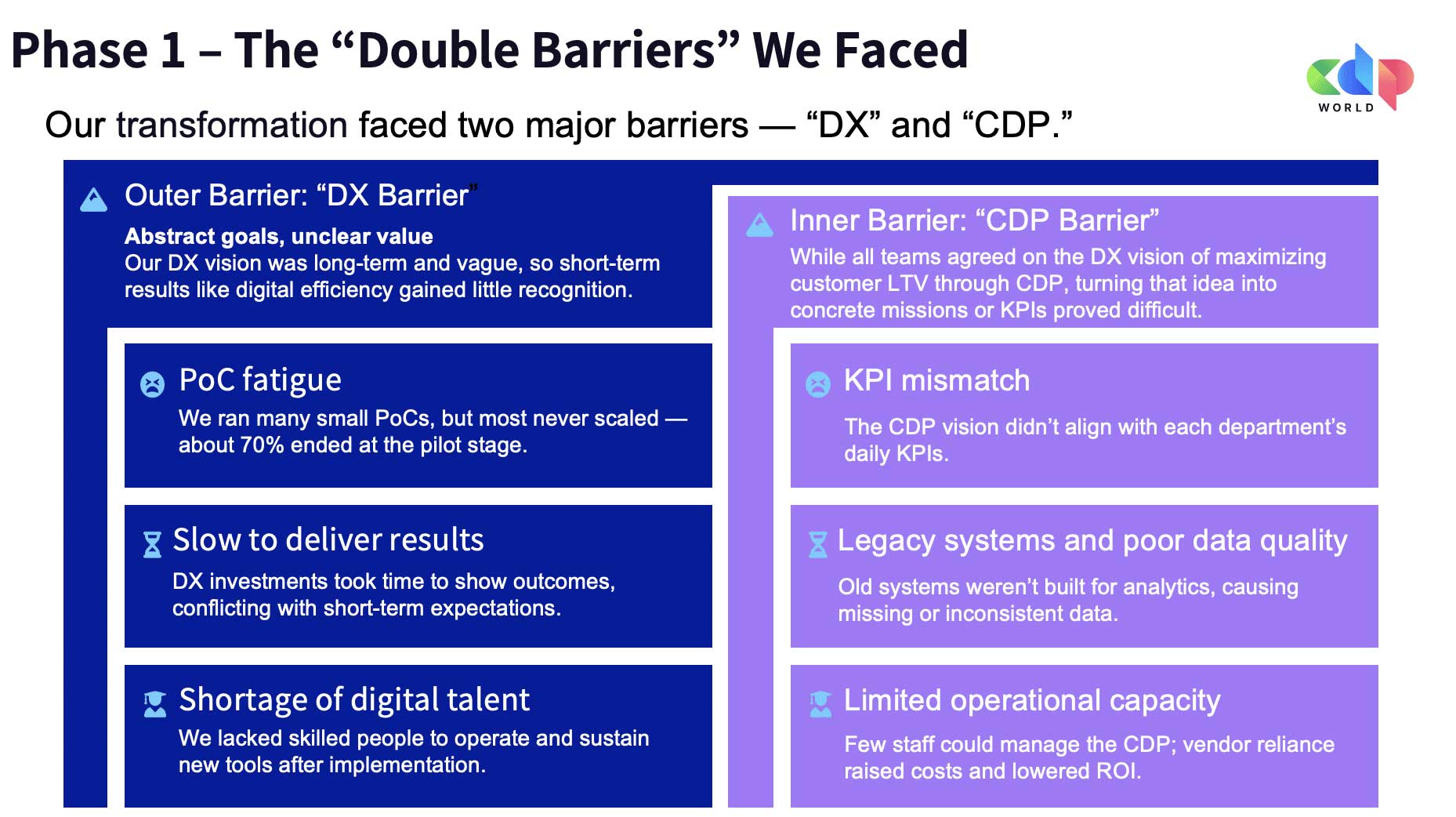

これらの領域をバランスよく推進していくのが、MIRARTHホールディングスのDXの考え方だ。そんななかで安田氏は、実際の取り組みを進める過程で「DXの壁」と「CDPの壁」という2つの課題に直面したと振り返る。

DXの壁の典型例として安田氏が挙げるのが、「PoC疲れ」だ。ミニマムなユースケースを作り、検証を重ねるPoCは、改革を進めるうえで有効な手法であり、同社でも積極的に取り組んできた。一方で、限られた人数で多様なPoCを並行して進めることで、次第にメンバーの負荷が大きくなった。結果として、横展開につながらないPoCが増え、疲弊やモチベーションの低下を招いていったという。

また、前述のとおり、安田氏らは各領域における基盤づくりから着手しているが、基盤を構築してから現場で目に見える成果が表れるまでには一定の時間を要する。そのため、経営の視点からは、DX戦略全体としての投資対効果が見えづらく、「ムダな費用をかけている」と受け取られかねない状況もあった。

一方、CDPの壁として大きかったのは「KPIのギャップ」だという。同社のDXに関する考え方や方向性は、経営として意思決定され、外部にも発表できるレベルにまで整理されていた。しかし、それが事業部門のKPIとして設定され、社員一人ひとりの評価軸にまで落とし込まれているわけではない。この状態ではCDP活用は自分事にならず、「現場は動かない」と、安田氏は指摘する。

DXはトップダウンだと言われるが、経営の方針をいかに現場まで浸透させていくかが重要。実際に取り組むなかで、そのやり方を私たち自身も工夫する余地のあることに気づいた。

(安田氏)

レガシーシステムの問題も大きい。10年以上稼働しているシステムの多くは、開発当時にデータ分析を前提に設計されておらず、データベースの整備が十分ではない。その結果、分析や活用に必要な項目が明確に定義されないまま運用され、入力も徹底されない状態が生じていた。ユニークキーがシステムごとに異なる、あるいはそもそも存在しないといった構造的な課題も重なり、顧客データの名寄せが難しい状況に陥っていた。

最後に、DXにも共通する人的リソースの不足にも言及した。社内の人材だけでCDPの運用を完結することは難しく、外部のコンサルタントやエンジニアの力を必要とする場面が少なくない。その結果、運用にかかるコストが膨らみ、投資に見合う、より高い成果が求められる状況になっていた。

生成AIの進化が現場の空気を変えた

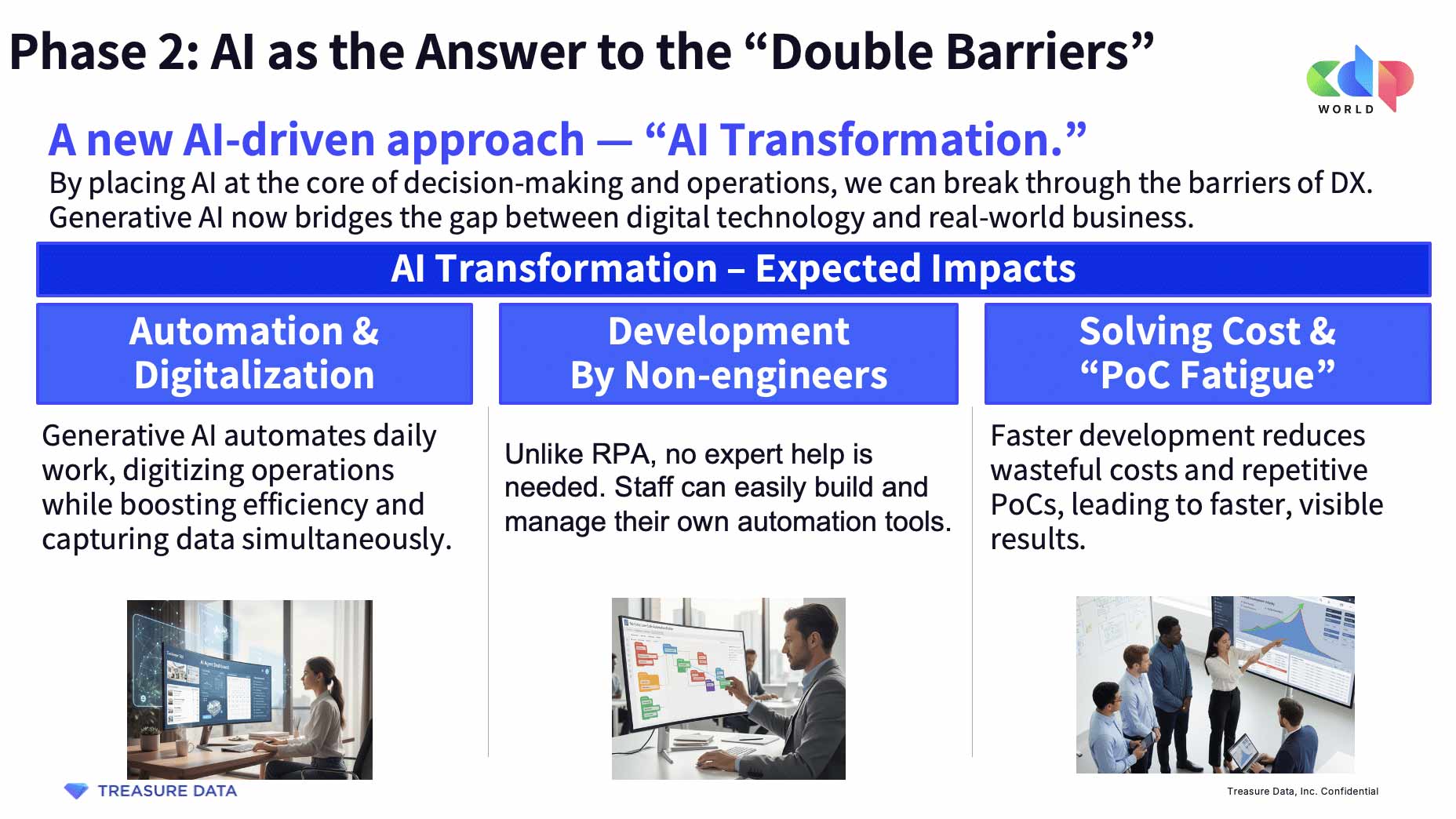

こうした壁をクリアするのが、「AIトランスフォーメーション」のアプローチだ。「意思決定や業務プロセスの中核にAIを据えることで、DXとCDPの壁を越えていきたい」と安田氏。生成AIの進化は、デジタル領域と現場の事業をつなぐ架け橋になると言う。ここでも、3つのポイントを挙げて、AIトランスフォーメーションで期待できる効果を示した。

ひとつめは「現場タスクの自動化・デジタル化」だ。

トップダウンでデジタル化を指示されても、従来、紙や口頭で行ってきた業務プロセスをデータに落とし込む作業は、現場にとって大きなストレスになる。しかし安田氏は、「自分たちの業務がAIによって効率化されるのであれば、やってみたいという声は聞くようになった」と語る。生成AIが個人レベルで定着した今であれば、AIを活用して効率的にデータを整理することに、現場の関心が向くのではないだろうか。

2つめのポイントとして挙げたのが、「非エンジニアによる開発・運用」だ。同社では業務を自動化するためにRPAを活用しているが、その多くはIT部門が作成し、事業部門の現場へ引き渡す形を取っている。結果として、メンテナンスもIT部門に集中し、負担が高まっていた。さらに、担当者の退職などによってRPAがブラックボックス化すると、誰も手を付けられず、運用や保守が止まってしまうケースもあるという。こうした状況を懸念するがゆえに、RPAによる自動化自体が進みにくくなるという問題があった。

そこで安田氏が注目するのが、AIを搭載したRPAだ。RPAの作成やメンテナンスをAIに任せられるようになれば、現場主導での運用がしやすくなり、ビジネスプロセスの変革も進めやすくなると、期待を寄せる。

3つめは、「PoC疲れとコストの抑制」だ。AIを開発プロセスに組み込むことで、PoCにかかる手間や時間が削減されるほか、外部のコンサルタントやエンジニアへの依存度を下げられる可能性がある。PoCに伴う業務負荷が軽減され、コスト増への対策にもなると安田氏は見込んでいる

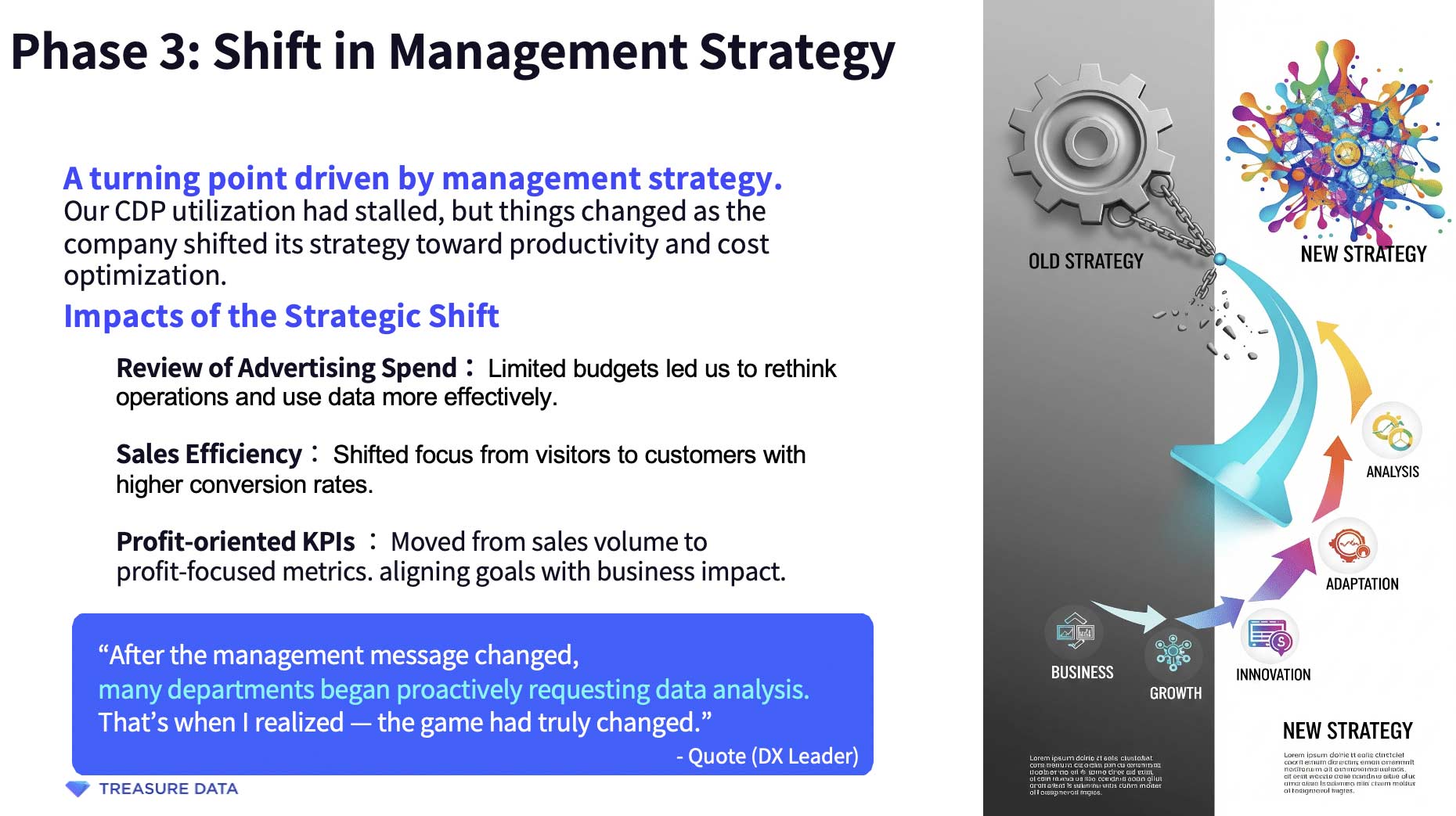

一方、内部環境の変化にも、安田氏は着目する。2025年4月に公開された中期経営計画には「生産性向上とコストの最適化」が明記されており、「現場の受け止め方も変わってきた」と手応えを得ている。

マーケティングの領域では、とりわけ広告宣伝費の見直しが進むようになった。コストが限られる中での効率的な広告運用は、CDPが力を発揮する領域でもあり、CDPやデータ活用に対する現場の向き合い方は、徐々に変わり始めている。

また、前述のとおりマーケティングのゴールはモデルルームへの集客だが、今後はより営業効率を高める工夫も求められる。例えば、来場のタイミングを考慮せずに集客を行うと、来場が集中することがある。営業はピークに合わせて人員配置しなければならず、それ以外の時間に手が余るなど、業務効率が下がってしまう可能性がある。こうした課題を踏まえ、安田氏は、ピークコントロールを前提としたマーケティングの必要性を指摘する。

営業の観点でも、これまで重視されてきたマンションの販売戸数といったKPIから、利益を生み出すKPIへと軸足が移りつつある。現場に求められる役割や評価軸も、今後変わっていくのではないかと安田氏は見ている。

以前は、現場からの要望はレポーティングの自動化など業務効率化に関するものが主だったが、データを打ち手につなげるための分析の要望が増えてきた。当社でもやっとゲームチェンジが始まったと感じている。

(安田氏)

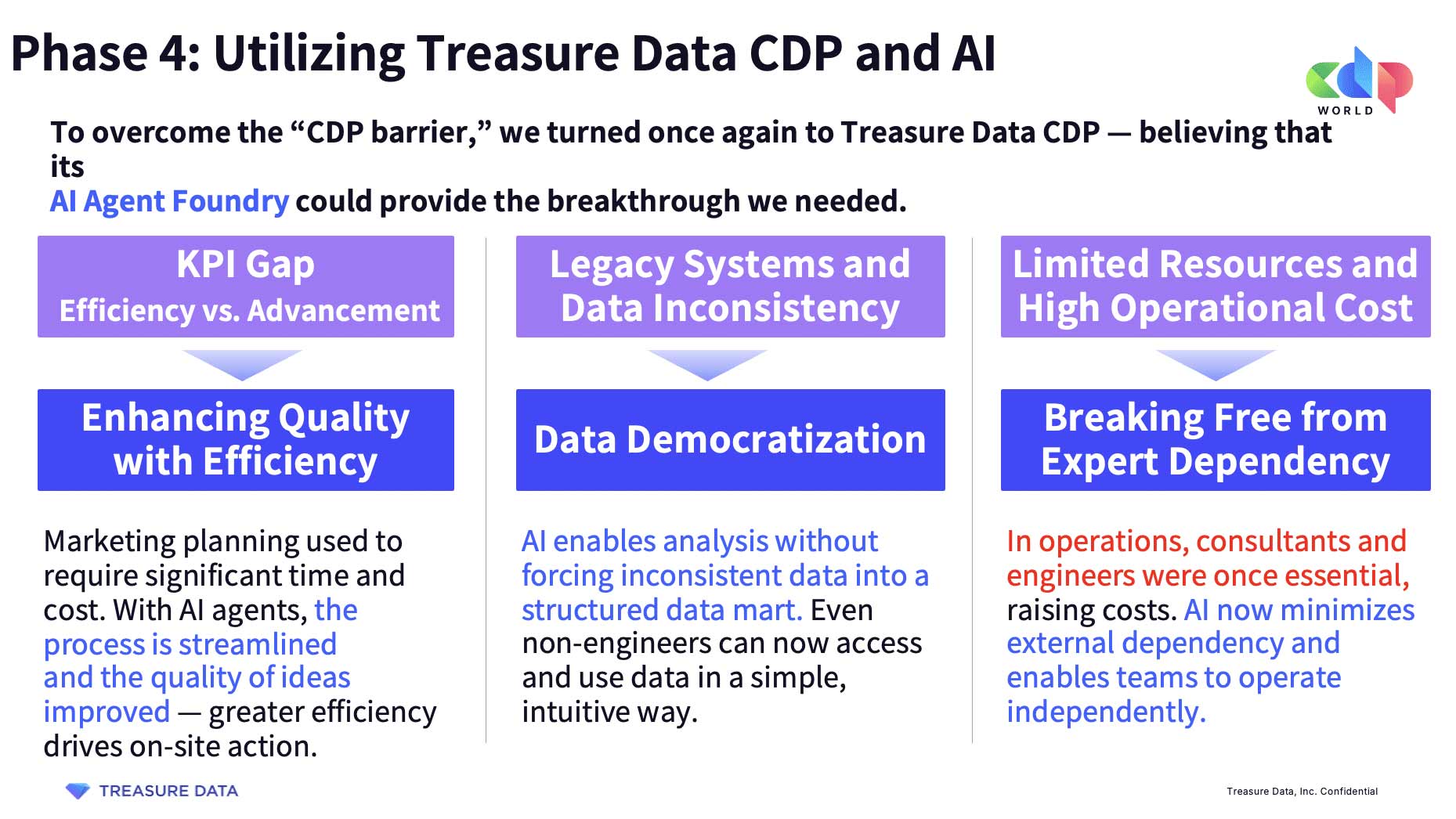

AIエージェントファウンドリーが推進するDX

最後に安田氏は、Treasure Data CDPにフォーカスし、現在の取り組みを紹介してくれた。2025年に追加されたAIエージェントファウンドリーの機能を活用することで、「(前述の)KPIのギャップやレガシーシステム、運用コストといった課題をクリアできるのではないか」と、手応えを感じているという。

AIエージェントファウンドリーは、用途に応じてカスタマイズしたAIを作成できる機能だ。AIエージェントで業務の効率化と施策の高度化を同時に進めることができる。結果的に、課題であったKPIに縛られることなく、現場が自分事としてDXを推進する可能性を、安田氏は指摘する。

また、レガシーシステムに起因するデータ環境の課題についても、AIが一定程度補完できると考えている。不揃いなデータをすべて構造化されたデータマートに落とし込まなくても、AIエージェントがデータの解釈を支援し、分析の検討を進めやすくなるからだ。

運用コストの面でも、AIエージェントに施策のアイデア出しを求めたり、必要なデータを対話形式で確認したりすることで、外部への依存を抑え、チームが自律的に運用できる体制づくりができると期待している。

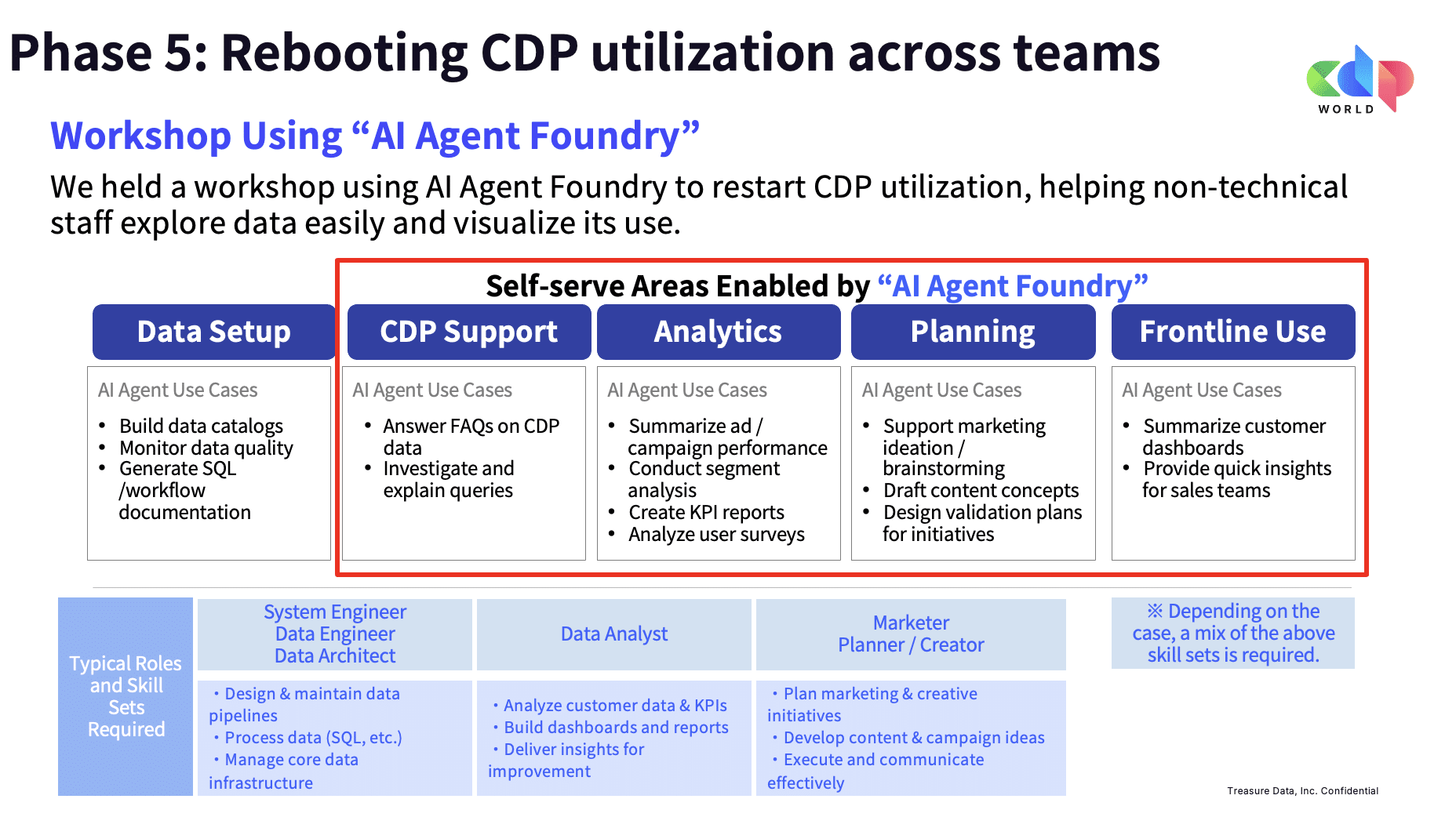

こうした展望の実現に向けて、安田氏は、これまでのように現場とともにユースケースを検討する進め方から一歩引き、まずは勉強会を開催してデータリテラシーを高めることから、CDP活用の「再スタート」を切っている。Treasure Data CDPとAIエージェントファウンドリーを活用することで、自分たちの業務がどのように変わるのかを具体的にイメージしてもらい、現場の期待を改めて引き上げる狙いだ。

AIエージェントによって、専門スキルが必要だった領域についても、セルフサービスでの対応が可能になる。たとえば、データのカタログ作成や品質確認、SQLやワークフローの生成といった準備工程をAIが支援するほか、CDPに関する問い合わせ対応やクエリの内容説明といったサポート業務にも活用される。

分析の領域では、キャンペーン結果の要約やセグメント分析、KPIレポートの作成、ユーザー調査の分析といった業務についても、AIの支援を受けながら、非エンジニアが取り組める余地が広がる。さらに、マーケティング施策の企画段階においても、アイデア出しやコンテンツ案の検討、施策検証の進め方を考えるといったプロセスをAIが支援することで、分析から企画までを一連の流れとして回しやすくなる。

営業の現場においても、顧客ダッシュボードの内容をAIが要約したり、必要な情報や示唆を素早く確認したりするなど、データを業務に直接活かせる場面が広がる。これにより、データ活用が一部の専門部署にとどまらず、現場の意思決定や行動に直結していく可能性がある。

「エンジニアがマーケターに近づき、マーケターがエンジニアに近づく。異なる専門性をつなぐことが、AIを活用する意義だ」と安田氏。顧客データを扱う基盤として、Treasure Data CDPを適切に整備しておけば、自然言語によるプロンプトを通じて、一定レベルのデータ活用を進められると見ている。必ずしも最初から100%正確な数値を求めるのではなく、全体の傾向を把握できる精度で可視化できれば、施策検討を前に進められるという考え方だ。

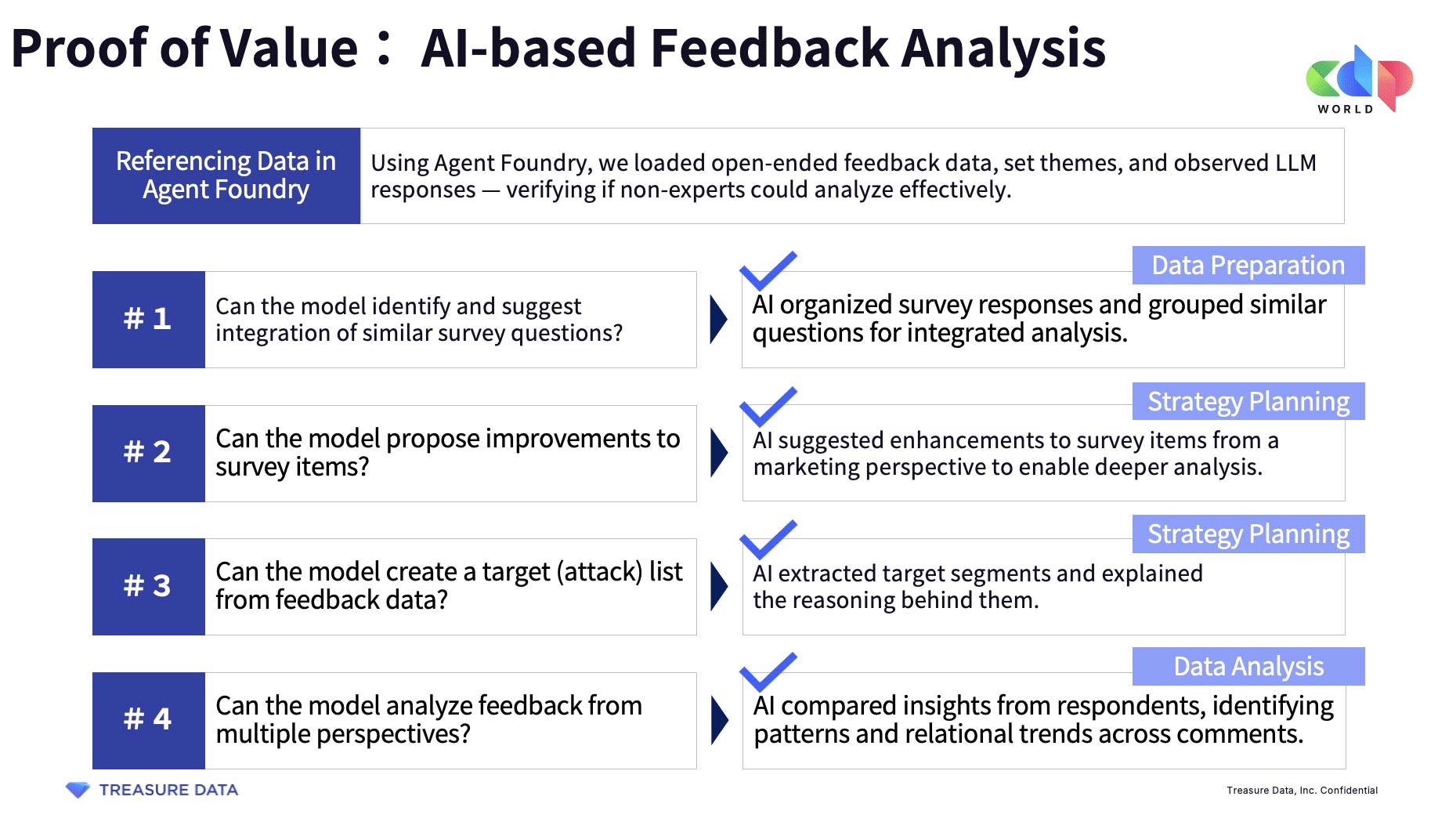

具体例として、安田氏はモデルルーム来場者へのアンケート分析を挙げた。現状では、物件ごとにアンケートを設計する担当者が異なり、当然順番も内容もバラバラだ。柔軟性は高いが、統合的な分析のためのデータベースとしては成立しにくい。

しかし、AIエージェントを介してTreasure Data CDPにデータを格納すれば、このままの状態で一定の分析が可能になるのではないか? 具体的には、「類似質問の統合」「アンケート項目の改善提案」「回答データを基にしたアタックリスト作成」「自由回答を複数の観点から横断的に分析」の4項目で、検証を行った。

その結果、表現は異なるが同じ意図を持つ質問については、納得できるレベルで統合できることが確認された。属人的になりがちだったアンケート設計も、一定の水準で整理できる見通しが立ったという。また、アタックリストの作成については、プロンプトによって多少のばらつきは見られたものの、そもそも精度よりスピードが重視される業務であるため、実務で十分に活用できる内容だった。最後の横断的な分析についても、「難易度の高い質問にも回答してくれた」と安田氏は評価する。

安田氏は、「Treasure Data CDPにAI機能が搭載されたことは非常に大きい」と語る。これまで専門家に依存してきたデータ整理や施策立案を、現場主導で進められるようになり、データの民主化が可能になった。この点こそが、持続的なDX推進の鍵になると、安田氏は確信を深めている。今後は、AIとの協働によるDXを本格的に推進していく考えだ。