半世紀以上に渡り、ハローキティやシナモロールをはじめ450を超えるキャラクターたちを生み出し、キャラクターグッズなどの物販事業やIPライセンスを他社に提供するライセンス事業、サンリオピューロランドに代表されるテーマパーク事業など幅広い事業領域でIPビジネスをグローバルに展開するサンリオ。同社のマーケティング活動は、いわゆる顧客時間の占有による利益の創出を目指す一般的なマーケティングとは根本から異なり、サンリオならではの価値観とアプローチが実践されているという。「サンリオ時間」と呼ぶ同社の顧客価値の考え方とはなにか、そこでデータがどのように活用されているのか。株式会社サンリオでコーポレートブランドを担当する経営戦略本部 常務執行役員(コーポレートブランディング・データサイエンス・テクノロジー担当)の柴田貞規氏が解説した。

ピークを最大化し、サンリオがブランドマーケティングの指標とする「サンリオ時間」とはなにか成長を積み上げるサイクルの構築

創業以来、「みんななかよく」という言葉を企業理念とするサンリオ。この言葉には、サンリオの企業活動がひとりでも多くの笑顔を生み出し、幸せの輪を世界に広げていくという思いが込められているという。そして、この企業理念を実践する上でブランドマーケティングの指標としているのが、「サンリオ時間」という考え方だ。

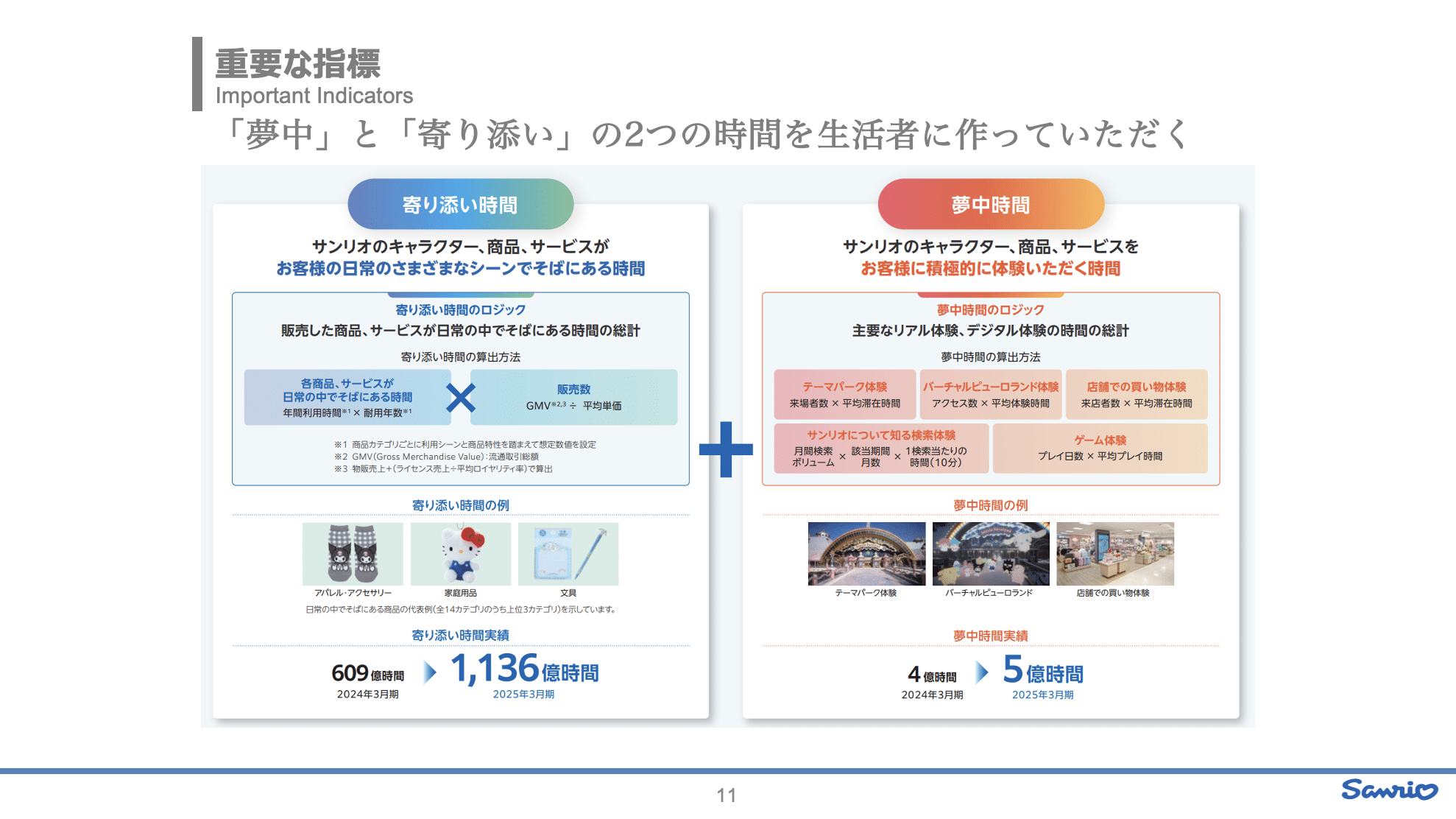

サンリオ時間とは、サンリオのキャラクターたちに触れて笑顔になっている時間を指し、人々の日常生活におけるさまざまなシーンで身近な商品やサービスを通じてサンリオのキャラクターがそばにある「寄り添い時間」と、玩具・ゲームやアニメ、テーマパーク、キャラクターショップなどを通じてサンリオのキャラクターを積極的に楽しんでいる「夢中時間」に分かれているという。

例えば、ハローキティのぬいぐるみをお客さまが買うと、私たちには営業売上と営業利益をいただくという形だが、実際にはそのぬいぐるみは何年もの間お客さまの枕元に置かれる。お弁当箱ひとつでも、子どもの頃にサンリオのお弁当箱を使っていたなって思い出す人もいらっしゃる。こうしたキャラクターに接している時間、キャラクターを想起している時間もサンリオにとっては大きな資産。どうやって売上以外の資産=寄り添い時間を可視化しようかと考えた結果、サンリオ時間という考え方が生まれた。現在は、全ての企業活動がこのサンリオ時間を増やすことを目的に行われている

(柴田氏)

柴田氏によると、このサンリオ時間の算出方法には「寄り添い時間」と「夢中時間」でそれぞれにロジックがあり、「夢中時間」はテーマパークや店舗の滞在時間やデジタルコンテンツの接触時間にそれぞれの利用者数を掛け合わせたもの、「寄り添い時間」はアパレル・家庭用品・文具といった商品の年間平均利用時間に販売数を掛けたもので、この2つを足したものをサンリオ時間としている。2025年3月期の実績で、このサンリオ時間は年間1,140億時間にもなり、対前年比で1.5倍の増加が見られたという。2026年3月期から、サンリオ時間の年間目標を3,000億時間に引き上げ、サンリオ時間を拡大するための戦略を推進する考えだ。

しかし、冒頭で触れた通り、サンリオのマーケティング活動は顧客の時間を「奪う」ことではない。一人ひとりが持つ限られた時間の価値をどれだけ高めることができるかということを重視しているのだ。その好例となっているのが、同社で展開している「エンジョイアイドルシリーズ」という商品だ。これはサンリオのキャラクターたちをあしらったいわゆる“推し活グッズ”で、ユーザーが自身の“推し”を応援するシーンに寄り添うことで、ユーザーの“推し活”という時間にサンリオの価値を積み重ねることができるのだ。「お客さまの時間を奪うのではなく、時間に価値を積み重ねていく。一人の時間の価値はどんどん増やすことができる」と柴田氏は語った。

来店の「その後」を設計するJリーグとのコラボレーションを成功させた“マーケティング進化のポイント”2種類のCRMシナリオ

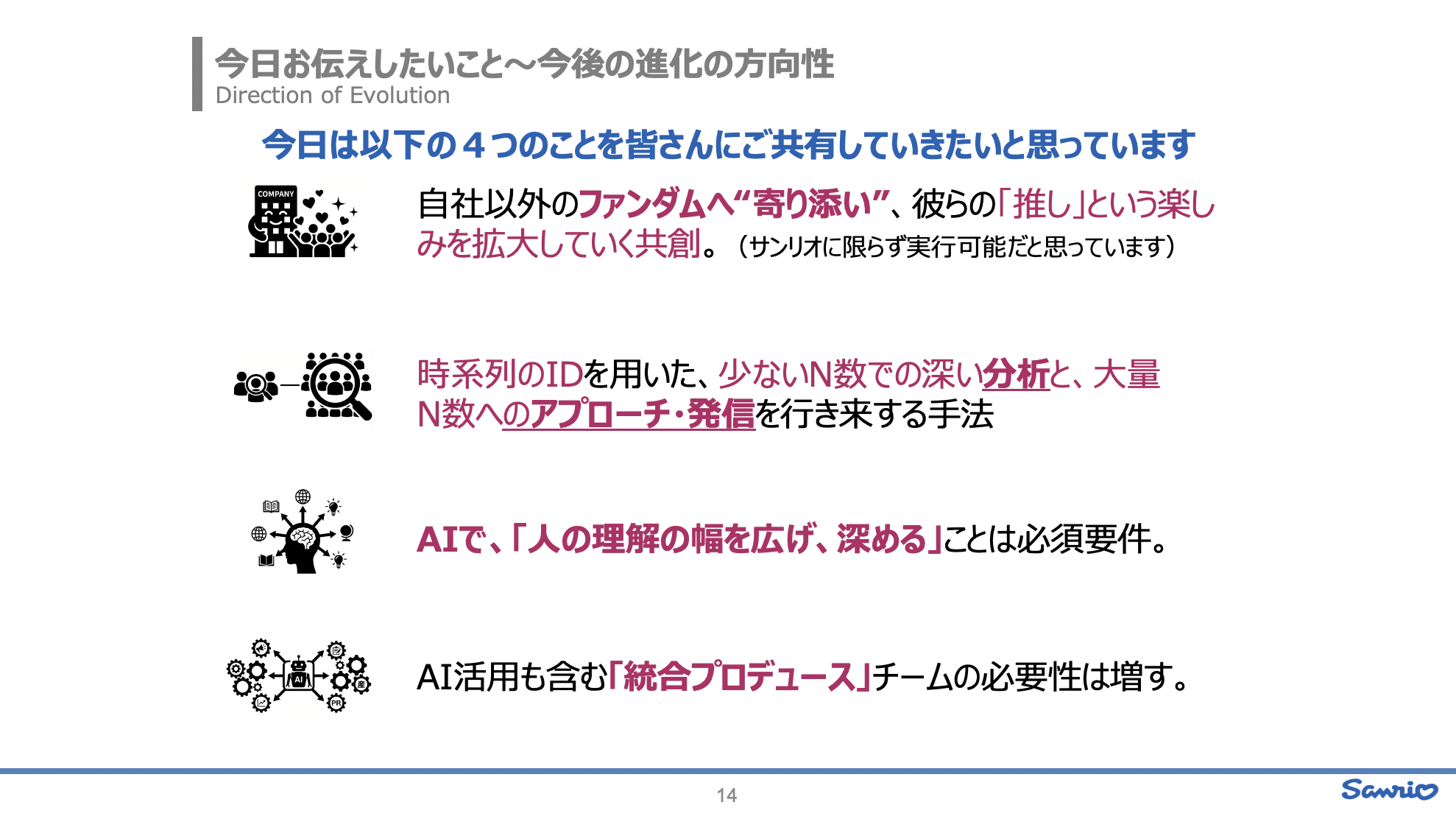

サンリオのブランドマーケティングにおける基本的な考え方についてまとめた上で、柴田氏はサンリオ時間を拡大するためのマーケティング活動における「今後の進化の方向性」を挙げ、具体的な事例を元に説明した。

1)ファンダムに寄り添い、彼らの大切な時間にサンリオ時間を重ね合わせる

ひとつ目の進化のポイントは、自社以外の「ファンダム(アニメ・アイドル・スポーツなど特定の対象に愛情や情熱を持つファンのコミュニティ)」に寄り添い、彼らの“推し”という楽しみを拡大していくために共創していくというアプローチだという。この事例として柴田氏が紹介したのが、同社が2025年から行っているサッカーJリーグとのフェアプレイパートナー契約における「フェアプレーリボンプロジェクト」だ。

「つながろう。サッカーが好きだから。」というキャッチコピーで行われたこのプロジェクトでは、J1からJ3までの全60クラブについて、各クラブのエンブレムやチームカラーをモチーフにしたハローキティのリボンをデザインし、スタジアム来場者向けにグッズのプレゼントを実施したり、コラボグッズの販売などを行ったりして、フェアプレーの啓発を行ったのだという。

この取り組みのマーケティング目標は、これまでサンリオキャラクターとの接点に乏しかったJリーグのファン・サポーターというファンダムに寄り添うことで「サンリオは自分たちが大切にしているものをサポートし、未来を一緒につくってくれる企業だ」という態度変容を生み出し、サッカーの応援というファンダムの時間にサンリオ時間を重ねていくことだ。

この各クラブのリボンをデザインするにあたっては、クラブのファンにヒアリングを行い、各クラブのエンブレムの歴史や背景、それに対するサポーターの熱量などを調査して、それをサンリオのクリエイティブチームに伝えた上でエンブレムに込められた思いをどのように表現するかを徹底的に考えたのだという。「各クラブのサポーターの皆さんがプロジェクトに理解をしてくれて、結果的に完成したキティのリボンを好きになってくれたプロジェクトだった」と柴田氏は振り返る。

ファンを見込み顧客として捉えるのではなく、ファン同士を繋げることでより良い時間を増やそうということを考えた。その上で、ファンダムが持っている夢中時間と寄り添い時間について、サッカーの時間をどうやってサンリオの時間と共有するのか、サッカーの時間にどうやってサンリオは価値を積み重ねられるのかを計画した

(柴田氏)

2)データとAIによって、ターゲット一人ひとりのインサイトを理解する

次に柴田氏が進化のポイントに挙げたのは、データとAIの活用についてだ。具体的には、少ないn数での深い分析(ディープダイブ)を行い、そこで得られたインサイトを元に大量のn数(メディアマス)に発信・アプローチを行い、再び少ないn数の分析に戻るという手法でターゲットの理解とアプローチの最適化を進めるのだ。そしてこうしたターゲット理解に「AIで理解の幅を広げ、深めることは必須要件だ」と柴田氏は指摘する。

Jリーグの「フェアプレーリボンプロジェクト」を実施するにあたっても、その前提としてターゲットであるJリーグのファン・サポーターの理解は、具体的な施策を検討する上で欠かせなかったという。柴田氏によると、Jリーグとの協業は当初は広告看板だけでの協賛も案としてあったそうだが、より深く関係を構築し、お互いの中期的な課題を共有して解決策を実践していくという形で協業していく方針となったのだという。ファンを大切にしているJリーグだからこそ生まれている課題を明確にし、その課題をサポートすることでファンの共感を得るということをパートナーシップの大きなテーマにしたのだそうだ。

そこで、スタジアムへの来場者や潜在的なサッカーファンといったデータはもちろん、チームによるファンの特徴の違いやスタジアムに足を運ばないサッカーファンも含めて一人ひとりの特徴を把握。そこでは、n=1のディープダイブをAIも活用して徹底的に行い、チームごとのインサイトの違いや重視している価値観などを抽出し、そうした属性を前提としたサポートの在り方を検討していったという。「大量のデータを見るのではなく、徹底的にn=1の深い分析を行っていった。現在はそれをどう拡張していくかという段階に入っている」と柴田氏は語る。

Jリーグには「スタジアムのマナーを良くしたい」という課題があり、一方でサンリオ側では前述の通り「サンリオのキャラクターは知っているが興味はあまりないというサッカーファンにサンリオのキャラクターに親しみを持ってほしい」という課題があった。そこで、スタジアムで観戦するサッカーファンが何を大切にしているのかをターゲットインサイトの深い分析を行うことで明確にした。サッカースタジアムに来ている人は、サッカーというスポーツがずっと続くことを望んでいる。

サンリオが「フェアプレーリボンプロジェクト」を通じてコラボレーションという形で介入することによって、「お互いが大切にしているものを大切にしよう」というメッセージを展開したのだ。

n=1のディープダイブを徹底的に行い、AIの力も借りながらサッカーファンの本当に興味があることは何なのかを調査していった。今後は、時系列での行動履歴分析なども行いたいが、まずは一人ひとりにフォーカスした行動分析を行いながら、今後はID連携などを含めて拡大していきたい

(柴田氏)

一人の生活者をターゲットにしたデータ分析からマーケティングの可能性が広がる

こうしたJリーグとの一連のコラボレーション施策を通じて、柴田氏が伝えたいことは、ファンダムとのコラボレーションによる共創を推進する上でAIとデータを活用した統合プロデュースの視点が重要であるという点だ。

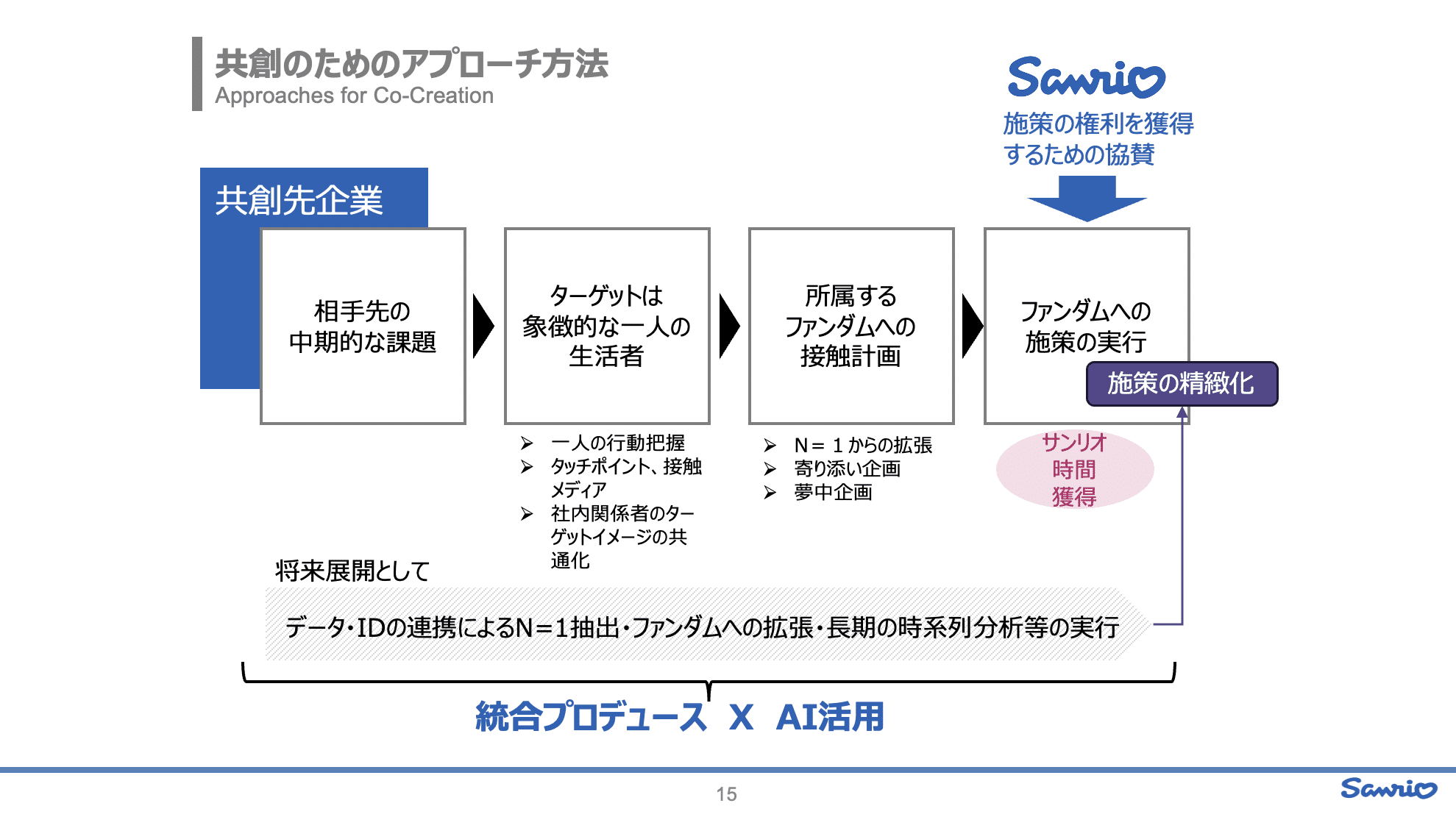

共創先企業の中期的な課題を明確にした上で、象徴的な一人の生活者(n=1)を分析のターゲットとして深いインサイト分析を行い、そこで得られた様々な洞察からファンダム全体に拡張するコミュニケーション施策を企画・設計し、実行に移していく。

さらに、そこからデータやID連携によるn=1の深い分析を進め、施策を精緻化しながら長期的な時系列分析なども行っていく。このようなフレームワークを通じてファンダムを徹底的に理解し、共感を得られる的確な施策を行っていくことで、自社ブランドとの接触時間(=サンリオ時間)をファンダムの時間に重ねることができるのだ。

ファンダムを起点としたユーザーインサイトの分析について、「n=500やn=1000といった広いターゲットを見ていくのも大事だが、その人たちがどのようなファンダムに所属しているかを見ながらマーケティングすると、実はセグメントを作りやすくなる」と柴田氏。特定のファンダムに所属しているからといって、そのファンダムに関係する施策しか受け入れられないというものではない。そこにユーザーインサイトを起点とした様々な価値を乗せていくことで、マーケティングチャンスが生まれていくのだ。

加えて指摘したのが、IDベースでのデータ活用を行っていくためには、3カ年程度のマーケティング計画が重要だという点だ。マーケティングにデータを活用する場合には、投資金額が大きくなり1度の広告宣伝施策ではペイできないことも多いという。また、データだけに投資するだけでは十分ではなく、3カ年計画のなかでどのような価値を創造できるかを考えていくことが重要だと指摘した。