データは貯めるだけでは何も変わりません。最適な情報を、最適な人に、最適なタイミングで、最適な手段で伝えるために顧客ごとのコミュニケーションの最適化が求められています。

2020年7月に開催したオンラインイベント「PLAZMA12」では、FMラジオ局J-WAVEが推進する「次世代の顧客コミュニケーション戦略・CCP」について、開発コンセプトと未来像を同社の小向氏にうかがいました。 ラジオの枠を超えたDXカンパニーへの挑戦をお届けします。

聞き手は、トレジャーデータ のカスタマーサクセス塚原が務めました。

小向 国靖氏

株式会社J-WAVE デジタルマーケティング部 部長

株式会社J-WAVE i 代表取締役

通信社でニュース配信のシステムエンジニアとして従事後、FM局J-WAVEに入社。編成部にて放送とWEBの連携企画を多数手掛ける。2006年にIT関連会社である株式会社J-WAVE i を設立し、2008年に同社の代表取締役に就任。J-WAVEだけでなく一般企業や自治体、公的機関のデジタル施策のコンサルティングと開発を手掛ける。

塚原 一喜

トレジャーデータ株式会社 / カスタマーサクセス

トレジャーデータにてカスタマーサクセスを担当。メディア企業向けカスタマーサクセスとしてCDPのお客様支援を担当。メディアにおけるデータ活用、データを活用したメディア商品化を促進。

コミュニケーションのプラットフォームを整備したい

- 「J-WAVEにおけるCCP戦略」の「CCP」とはそもそもなんでしょうか?

-

「CCP」は「Customer Communication Platform(カスタマーコミュニケーションプラットフォーム)」の略です。初期には「Customer Data Platform(カスタマーデータプラットフォーム)」を略して「CDP戦略」と呼んでいましたが、「J-WAVE内でまたデータベースを作るのか」と捉えられて、意図が伝わらないことがありました。

私たちがしたいのは、お客さんの趣味嗜好を理解し、より体験価値を高めていただくためにコミュニケーションをとること。つまり「コミュニケーションをするためのプラットフォームを整備したい」というの思いがあり、「CCP」という名前になりました。この名前になったことで「なんだ、データベースじゃなくてコミュニケーションをするためのプラットフォームを整備しようとしているのか、理解できた」と社員も腹落ちしたようです。

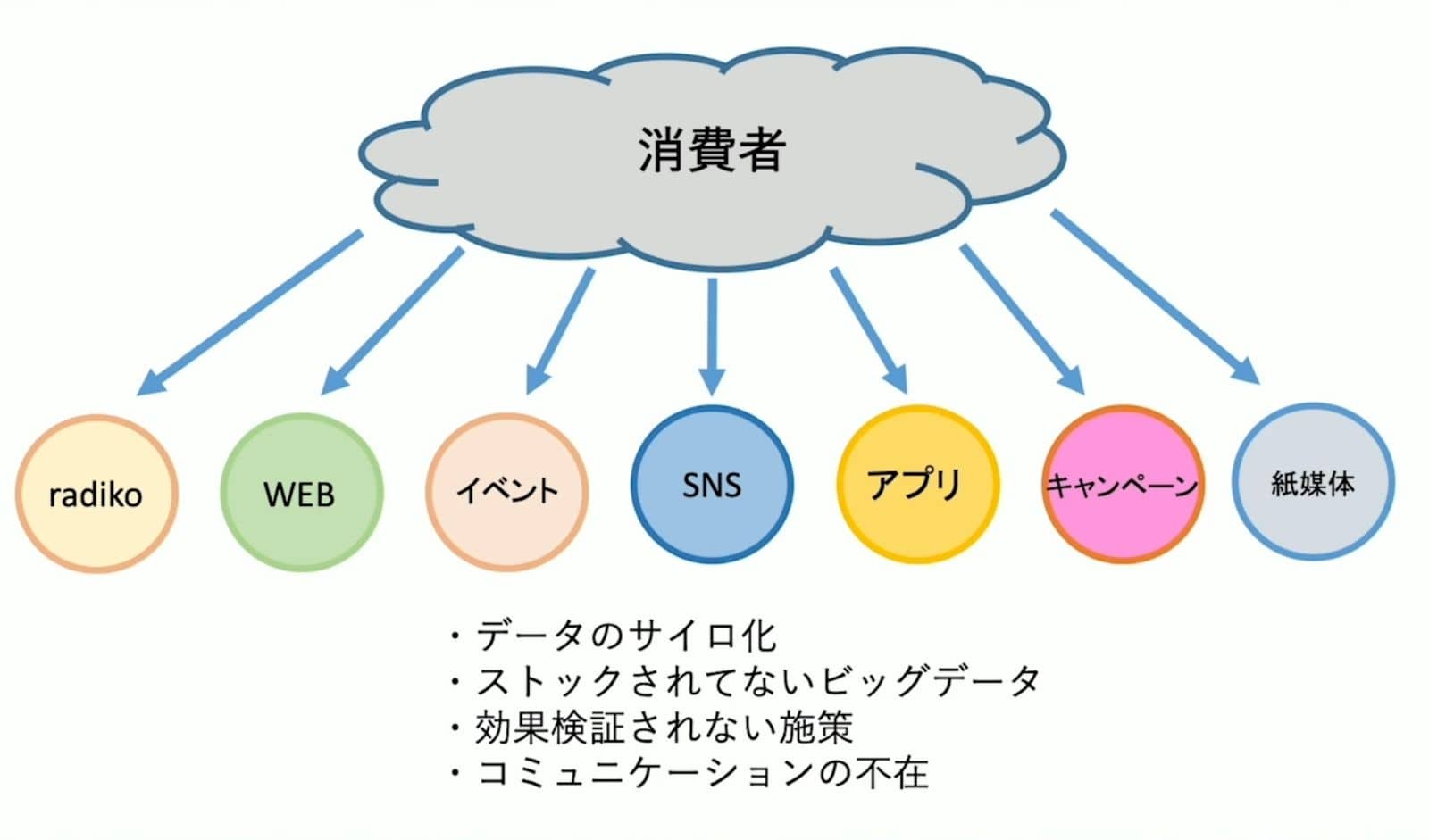

- CCP戦略が生まれる前の課題は、どんなものだったのでしょうか?

-

これまではコミュニケーションがバラバラになっていて、ストックもされず、いろいろな施策を打っても検証もできない、継続的なコミュニケーションがとれないといった課題がありました。

-

私たちはラジオでリスナーに語りかけられますが、よりパーソナライズされた情報をリスナーには届けたい。Webサイトにもいろいろな方が訪問されているのに、全ての人に同じメニューを表示していていいのか? 同じものをレコメンドしていいのか? という疑問はあります。

イベントも、宣伝してチケットを販売して、当日イベントを見ていただいて終わり。これはコミュニケーションではないですよね。そこにストーリーやコミュニケーションが不在なので、改めていきたい。一方的な情報発信ではなく、双方向なやりとりがあるコミュニケーションを実現するためにCCPを整備していこうと思っています。

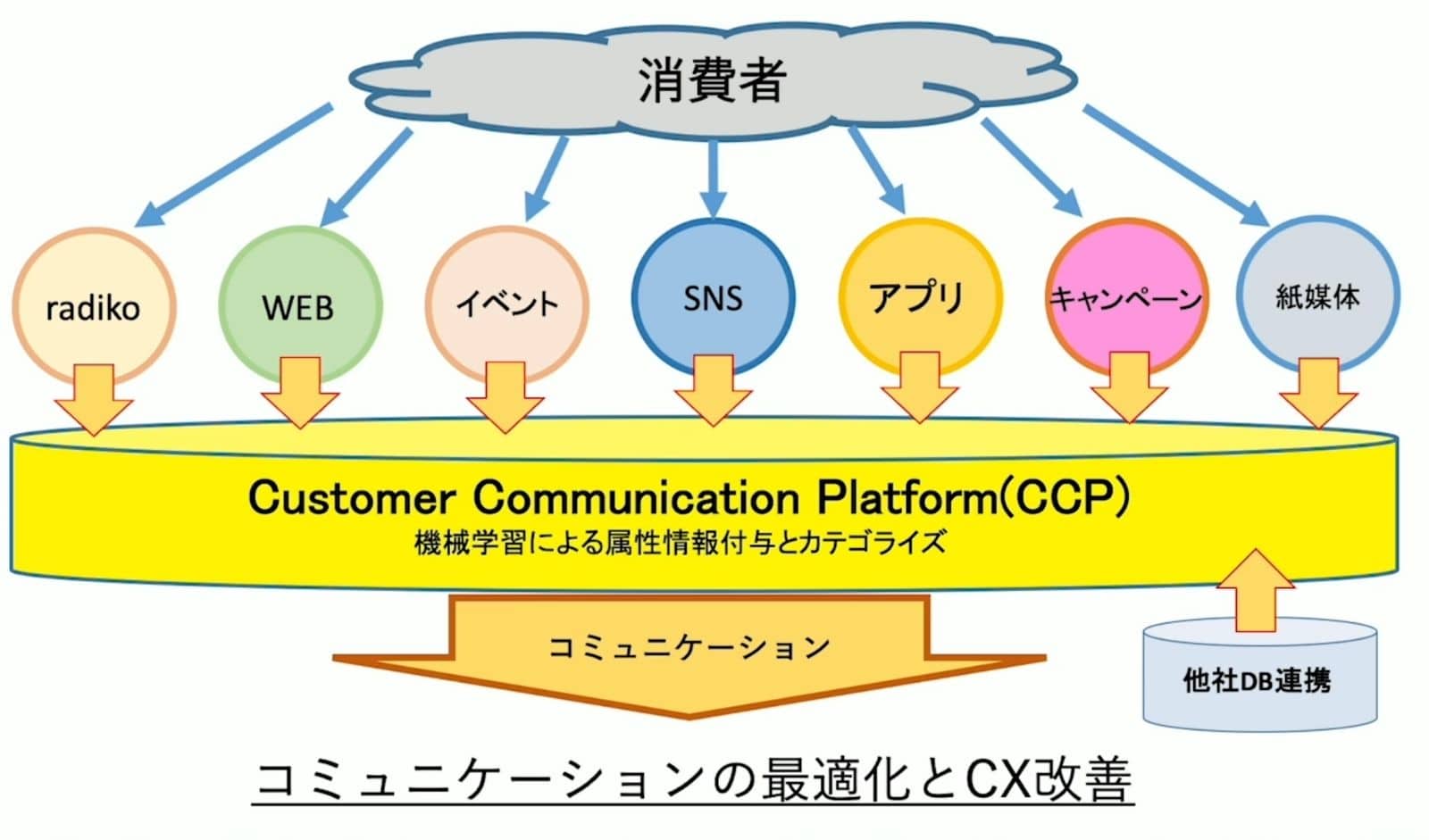

「コミュニケーションの最適化」と「CX改善」を目指す

- CCPが整備されると、データがマージされてしっかりとユーザーコミュニケーションがとれるようになるのですね

-

今まさに、いろいろな形でデータを溜めていく施策をしています。そこには、余計な個人情報はもはやいらないと思っています。最適化された情報を、正しく最適な時間に、最適なタイミングで最適なツールを使って届けるためには「もう少しあなたのことを教えてください」という形でデータを収集し、サイロ化されていた各施策をひとつのプラットフォーム「CCP」に統合していきます。

-

そこに機械学習で属性情報を付与してリッチにしていく。趣味嗜好の情報を追加していき、解像度をどんどん上げていくことで「あなたは多分これがお気に入りなんじゃないですか」というレコメンドができるようになります。つまり「コミュニケーションの最適化とCX改善」が実現できると思います。

- 具体的にどういう構想があるのかを、ご説明いただけますか

-

行動履歴をもとにデータを付与していくと、その人の「趣味嗜好」が解像度が上がっていき、グループ(クラス)がいくつか作られます。

例えば「アーティストAのファンのグループ」(たぶんこの人はAというアーティストが好きなんだろうというグループ)ができあがったときに、フェス開催の告知をするとします。「フェス開催! 〇〇、△△豪華アーティスト出演」というメッセージでは、届きません。このファングループに対しては「A」を主語に「Aさんも出演決定」という情報を流す。しかも人によってLINE通知がいいのか、アプリ通知がいいのか、メールを夜に送った方がいいのか、ということがわかっているので、最適な手段で、最適なキャッチを最適な方に届けられるようになります。

また、チケットを買ってからライブの間にも、いろいろな情報を提供してワクワク感を高めていきたいと思います。例えば、イベントの前日には「明日はこんなブースが入り口の横にあります」「休憩時間にはこんなところにもお立ち寄りください」といった情報をお伝えることで、イベント前の期待感が高まります。

ライブが終わった後は、興奮冷めやらない帰り道に「今日はご来場ありがとうございました。Aさんのバックステージ写真をプレゼントします。特番も来週の何曜日にオンエアーがありますから楽しみにしてね」といったメールやLINEが来ると「よかった」「嬉しいな」「来年も楽しみだな」という思いと共に、フェスが記憶されます。

こうした施策を、カスタマーコミュニケーションプラットフォームに記録しながら回していくことで、サービス向上をし体験価値を向上する試みをしていきたいと思っています。

- ラジオはパーソナライズが強く「自分に語りかけてくれてる」と感じるメディアですよね。「記憶に残る体験」をラジオとWebの掛け合わせでも作っていくというのは、間違いなくできると思います。

-

CCPを通して「J-WAVEが与えてくれる情報は信頼に値する」と思って欲しい。J-WAVEから来る情報は「私が気に入っている情報が入ってくるから信頼している」と思われるプラットフォームになっていくとすごくいいなと思っています。そのためには、データを統合しコミュニケーションを最適化していく必要があります。単なるラジオ局ではなく、その枠を超えたサービサーとしての立ち位置を作っていきたいと思っています。

- 本日は貴重なお話、ありがとうございました。